2017-02-14

À Saint-Bruno-de-Montarville,

Un médecin de

campagne, le Dr Donat Fournier (1905-1995)

Donat

Fournier, C. 24, est décédé en 1995,

plusieurs années avant le début de la chronique

des Bilans de vie. Son fils Louis, C. 62, nous dresse ici

un bilan de la vie de son père.

Avril 1933. La Crise,

la terrible Dépression économique des années

trente, est à son plus fort. C'est alors qu'un jeune

médecin de 27 ans, le docteur Donat Fournier, arrive

à Saint-Bruno-de-Montarville, un village d'à

peine 1000 habitants blotti au pied de sa montagne, en pleine

campagne, à une trentaine de kilomètres au sud

de Montréal.

Mon père pratiquera la médecine

pendant près de 50 ans, dont trente-cinq ans à

Saint-Bruno et dans la campagne environnante à Saint-Basile-le-Grand,

Sainte-Julie, Saint-Hubert, Saint-Amable, jusque dans les

rangs les plus reculés. Il sera longtemps le seul médecin

de famille, ou presque, sur ce grand territoire. Il travaillera

par tous les temps, jour et nuit, avec l’aide précieuse

de son épouse infirmière, ma mère, Laurette

Tessier.

Le Dr Fournier était un homme

bon, généreux, qui aimait ses «malades»

dont il a pris soin toute sa vie. Il fut de la lignée

de ces médecins de campagne qui n'ont pas compté

leur temps et leur dévouement. Il oeuvra au service

des gens de son pays du Québec qu’il aimait tant.

Fils de

charpentier

Le Dr Fournier est né le 31

octobre 1905 à Warwick, un gros village des Bois-Francs

non loin de Victoriaville. Fils d'Edmond Fournier et d’Albertine

Martel, on le baptise Joseph Cléophas Donat Fournier.

Cléophas est le pittoresque prénom de son grand-père

Martel, cultivateur à Saint-Albert.

Son père Edmond, le seizième

d’une famille de dix-sept enfants, est né le

21 octobre 1876 à Saint-Thomas de Montmagny. Il est

le fils de Jean-Baptiste Fournier, cultivateur, et d’Éléonore

Gazé. Sise sur la rive sud de Québec, Montmagny

est le berceau des Fournier d’Amérique dont l’ancêtre

commun Guillaume, venu de la province de Normandie en France,

était débarqué à Québec

vers 1650, à l’époque du roi Louis XIV.

Donat n'a que cinq ans, en 1910, quand

ses parents s'installent à Montréal. Son père

a trouvé du travail en ville comme charpentier et menuisier

dans l’industrie du bâtiment. La petite famille

habite un modeste logement au 741, rue Ontario Est, près

de la rue Panet, dans la paroisse du Sacré-Cœur.

Elle vit dans le «Faubourg à m’lasse»,

ainsi qu’on appelle ce coin du quartier Sainte-Marie

à cause de la forte odeur de la mélasse en tonneaux

qu’on décharge, sur les quais du port, des bateaux

venus des Antilles. La mélasse est alors le «sucre

du pauvre».

Donat fait ses études

primaires à l'école Plessis. Avec l'aide financière

de son père, dont il est le seul enfant, et en occupant

divers emplois, il réussit à faire son cours

classique au Collège Sainte-Marie chez les Jésuites.

Puis il continue à l'Université de Montréal

où il obtient son doctorat en médecine en 1932.

Pour payer ses études, il travaille comme ouvrier dans

la construction, commis des Postes, vendeur et autres métiers,

durant l’été et parfois dans l’année.

L'arrivée

à Saint-Bruno

Quand il se rend pour la première

fois à Saint-Bruno en avril 1933, par le train des

Chemins de fer nationaux (CN), le jeune docteur va d'abord

rencontrer celui qui est le médecin du village depuis

une trentaine d'années, le Dr Émile Choquette.

Ce dernier est gravement malade, atteint d'un cancer qui l'emportera

peu après à l'âge de 58 ans. Le Dr Fournier

prendra la relève du Dr Choquette.

Le

beau-frère de ce dernier, Alcidas Dulude, qui tient

le magasin général, est la première personne

chez qui le Dr Fournier va « veiller »; il deviendra

l'une de ses meilleures relations dans le village. Le jeune

médecin fait aussi la connaissance du maire Paul-Émile

Huet et du curé Hermas Lachapelle. Le

beau-frère de ce dernier, Alcidas Dulude, qui tient

le magasin général, est la première personne

chez qui le Dr Fournier va « veiller »; il deviendra

l'une de ses meilleures relations dans le village. Le jeune

médecin fait aussi la connaissance du maire Paul-Émile

Huet et du curé Hermas Lachapelle.

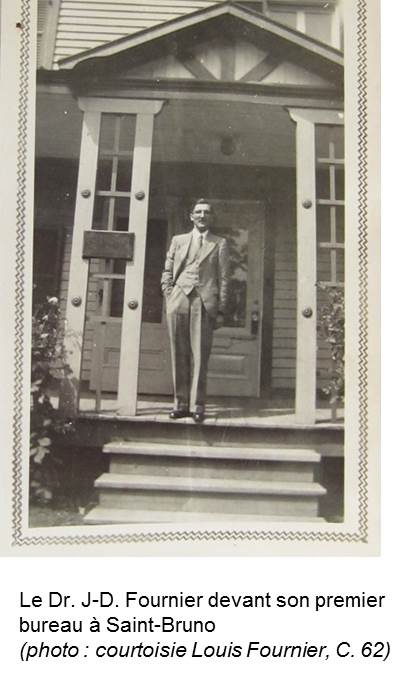

Le 28 avril 1933, le Dr Fournier s'établit

donc à Saint-Bruno, un village qui compte environ 1

150 âmes. Il loue, pour dix-huit dollars par mois, une

maison en bois aujourd’hui disparue sur le Chemin de

la Rabastalière. Le 8 mai, il appose fièrement

sa plaque sur la façade : « Dr J.-Donat Fournier,

médecin-chirurgien ». Les gens l'appelleront

« le petit docteur », ou simplement le «

Doc ».

Le bureau aménagé dans

la maison est exigu : il n’y a pas de salle d'attente

et les patients s’assoient souvent dans les marches

de l'escalier… La maison est modeste : « Il n'y

avait pas de baignoire. On s’est lavé à

la cuvette pendant les quatre années que nous y avons

habité», raconte madame Fournier.

Une épouse

infirmière

Donat s'installe avec son père

Edmond, un veuf âgé de 56 ans et un homme à

tout faire très utile qui vivra auprès de lui

jusqu’à son décès, treize ans plus

tard. La mère de Donat, Albertine, était morte

au début de la Crise en octobre 1929.

Le 23 octobre 1933, six mois après

son arrivée à Saint-Bruno, le Dr Fournier épouse

Laurette Tessier, une jeune infirmière de 20 ans qu'il

a connue à l'hôpital Notre-Dame de Montréal

où il a fait son internat. Née le 23 novembre

1912 à Clarenceville dans les Cantons de l’Est,

Laurette est la troisième des sept enfants de Placide

Tessier, beurrier, et Flore Sansoucy.

Saint-Bruno s'enrichit donc non seulement

d'un médecin mais aussi d'une infirmière ! Et

sans Laurette, sans son affection, son soutien constant et

sa détermination, jamais Donat n'aurait pu faire tout

ce qu'il a fait.

La Crise

Devenir médecin de campagne

pendant la Crise des années trente, c'est être

à la fois docteur, pharmacien, dentiste, psychologue

et confident de tous ces gens qui vous confient non seulement

leurs problèmes de santé mais aussi leurs misères

humaines. C'est aussi s'engager dans une vie difficile en

ces temps de crise où les gens sont pauvres et vivent

parfois au seuil de la misère.

Les cultivateurs, qui forment la grande

majorité de la clientèle du jeune médecin,

traversent une mauvaise passe. Le Dr Fournier se souvient

avec tristesse de deux d'entre eux qui sont morts de découragement

en se jetant au fond de leur puits. Époque de détresse

matérielle et aussi morale où la vie elle-même

semble une longue maladie dont on ne peut guérir.

Pendant ce temps, les « Anglais

» qui possèdent de somptueuses résidences

dans la montagne – arrosée par cinq lacs - continuent

de vivre dans l’opulence. De riches familles de Montréal

comme les Drummond, les Birks, les Pease, les Meredith, ont

fait du mont Saint-Bruno leur site de villégiature

dès la fin du 19e siècle. Le village où

s'installe le Dr Fournier illustre à sa façon,

comme bien d'autres endroits au Québec, le fossé

qui sépare les classes sociales, ainsi que les francophones

et les anglophones.

Une vie

modeste

Le jeune médecin et sa femme

vivent modestement. Il se rappelle que lors de sa première

année de pratique entamée en mai 1933, il a

gagné des revenus de 835 dollars, « remèdes

compris », et il a eu bien du mal à joindre les

deux bouts L'année suivante, la situation s'améliore

: environ 3 500 dollars « remèdes compris ».

En fait, beaucoup

de ses «malades», comme il les appelle avec compassion,

n'ont tout simplement pas les moyens de payer le docteur :

«Le pire, c'est que des gens ne se faisaient pas soigner

parce qu'ils n'avaient pas d'argent. Quand ils me disaient

Je suis trop pauvre pour vous payer, je ne leur envoyais pas

de compte. Certains me payaient en nature avec des sacs de

patates, des œufs, des légumes…».

Souvent, les comptes impayés s'accumulent et on finit

par les effacer.

Le Dr Fournier se souvient d'une dame

Gemme qu'il a accouchée de jumeaux dans une humble

maison du Deuxième Rang des Colons à Saint-Amable

: « La famille n'avait pas une cenne noire. Les cultivateurs

de ce village étaient parmi les plus misérables.

Pour survivre, plusieurs fabriquaient des balais de branches

et des échelles de bois. C'était avant que le

curé Gagnon introduise la culture des patates et des

asperges qui a permis d’améliorer un peu leur

sort. »

Presque tous les jours, le docteur

fait des visites à domicile, avec sa trousse médicale

en cuir noir qu’il appelle sa valise. «C’était

le Bon Dieu en personne, a raconté une de ses premières

patientes, madame Lorraine Canty Quintal. Il soignait tout

le monde, riches ou pauvres, sans distinctions.»

Les premiers

de sept enfants

Laurette et Donat auront sept enfants.

Les trois premiers naissent en l'espace

de trois ans : d’abord deux filles, Marthe, née

le 28 novembre 1934 et Monique, le 8 novembre 1935, puis le

premier de cinq garçons, Pierre, venu au monde le 23

février 1937.

Cette même

année, alors qu’elle vit désormais trop

à l’étroit, la famille doit déménager

dans une maison plus grande sise juste de l’autre côté

de la rue, au 106 du Chemin de la Rabastalière Ouest.

Le docteur loue cette jolie demeure ancienne en briques d’un

cultivateur M. Joseph-Louis Ponton. La famille y habitera

pendant six ans.

2 500 accouchements

Le Dr Fournier se souvient du premier

accouchement qu’il a fait, en 1933, un «gros garçon»,

Jean-Marie Gauthier, fils de Jeanne et d’Albert Gauthier

du Rang des Vingt-Cinq. «C’était encore

l’époque des grosses familles à la campagne,

des familles parfois trop nombreuses», dit le Dr Fournier.

Il a même connu trois familles de douze enfants chacune

!

Il estime qu'il a dû réaliser quelque 2 500 accouchements

en trente-cinq ans, soit une moyenne de 72 par année…

Il disait souvent : « Cette personne-là, je l'ai

mise au monde ! » Il était non seulement médecin

généraliste mais aussi obstétricien !

Les femmes accouchaient presque toujours

à domicile en ce temps-là : « De toute

façon, les familles n'auraient pas pu payer l'hôpital.

» La plupart des femmes enceintes ne se faisaient pas

« suivre » par le médecin, ni avant ni

après l'accouchement : «Elles attendaient à

la dernière minute pour m’appeler. Après

1940, j'insistais pour que l'accouchement se fasse à

l'hôpital, surtout dans le cas des femmes enceintes

pour la première fois, les primipares. J'étais

attaché à l'hôpital Notre-Dame à

Montréal mais je faisais aussi des accouchements à

d'autres hôpitaux montréalais : La Miséricorde,

Saint-Denis, Beaulac. J'ai eu plusieurs cas de jumeaux. Je

les décelais à l'œil. » Dans les

années trente, il en coûtait environ 10 dollars

pour un accouchement à la maison.

Maladies

et accidents

Les maladies les plus courantes étaient

les maladies contagieuses car il n'y avait pas encore de vaccins,

sauf le vaccin contre la variole et le BCG contre la tuberculose.

Il fallait donc soigner les cas de varicelle (la « picote

volante »), de scarlatine, de rougeole, de coqueluche,

de diphtérie. Les autres vaccins sont apparus dans

les années quarante.

Mais « la vraie révolution

dans la médecine, ce fut l’apparition des antibiotiques

vers la fin des années quarante. Les premiers étaient

les “sulfas” – les sulfamides - , puis la

pénicilline vers 1950 ».

C'est en 1934 que le Dr Fournier a

eu à traiter son premier « gros cas » d'accident

: une collision entre deux automobiles survenue sur le Chemin

Chambly, l’ancien Chemin du Roi et la route vers Montréal

car le boulevard Laurier n'existe pas encore. Il a dû

faire vingt-huit points de suture au visage d'une jeune femme.

« Un vrai cas de chirurgie plastique, dit-il, Laurette

m'a beaucoup aidé. La jeune accidentée est venue

me remercier et, ma foi, elle “présentait”

bien ! »

Parmi les accidents graves où

on l’a demandé d'urgence, il se rappelle l'écrasement

sur la montagne, en novembre 1951, d'un avion militaire de

la base de Saint-Hubert qui a fait six morts. Le docteur a

contribué à sauver le septième occupant

de l'appareil, grièvement blessé. Une autre

catastrophe est survenue durant la Deuxième Guerre

mondiale, en 1944 : une explosion au Champ de tir de l'Armée

canadienne à Saint-Bruno qui avait fait plusieurs morts.

Un grand

territoire

Après Saint-Bruno et tous ses

rangs (Douze, Vingt, Vingt-Cinq, Quarante…), c'est à

Saint-Basile-le-Grand que le docteur comptait le plus grand

nombre de patients, puis à Saint-Amable, Sainte-Julie

et Saint-Hubert.

« J'avais un grand territoire

à couvrir. Les médecins les plus proches étaient

à Belœil (le Dr Archambault, le Dr Brunelle),

à Saint-Lambert et à Chambly. J'ai aussi eu

quelques patients de McMasterville, des travailleurs de la

fabrique d’explosifs CIL qui venaient me voir en train.

Le médecin de la compagnie ne parlait qu'anglais…

».

Le Dr Fournier a acquis sa première

automobile, une Ford Victoria à deux sièges,

dès le début de sa pratique en 1933. Il ne compte

plus les fois où il s'est pris dans la neige en hiver.

Une fois, en pleine tempête, il a dû rentrer à

la maison à pied, enveloppé dans une couverture

de laine qu'il apportait toujours avec lui.

Il raconte : « Les chemins n'ont

pas été déneigés avant 1943. Le

seul moyen de transport vers Montréal était

encore le train. Pour les visites à domicile, les gens

devaient atteler leurs chevaux et venir me chercher avec leur

traîneau monté sur des patins - leur «box-sleigh»

- puis ils me ramenaient à la maison. Par la suite,

les Goyer ont équipé leur camion d'une charrue

pour déneiger les routes. Bruno «Tom» Grisé

a fait de même et c’est lui qui a longtemps déblayé

mon entrée. »

« Pour les visites à

Sainte-Julie, je pouvais me rendre en auto jusqu'à

la Villa Grand-Coteau, la grande ferme des Frères de

Saint-Gabriel, parce qu’ils déneigeaient eux-mêmes

un bout du rang des Vingt-cinq pour aller livrer leurs produits

à Montréal. À la ferme, les gens de Sainte-Julie

venaient me chercher en traîneau à cheval, puis

me ramenaient. Sainte-Julie était aussi desservie par

le médecin de Varennes qui s'était acheté

une motoneige. »

La Guerre

C’est au cours de la Deuxième

Guerre mondiale que la situation s’est améliorée

pour la majorité des habitants de Saint-Bruno. «

Les gens avaient de l'ouvrage et un peu plus de sous, raconte

le Dr Fournier. Plusieurs ont commencé à travailler

dans les industries de guerre comme à l'avionnerie

Pratt et Whitney à Longueuil et aux chemins de fer

à Saint-Lambert. Des cultivateurs se sont acheté

des camions pour faire du charroyage, entre autres pour les

carrières Dulude et Goyer sur la montagne.»

La Caisse populaire de Saint-Bruno,

une institution financière coopérative, avait

été fondée en 1936 à l’initiative

du curé Xiste Gagnon. Elle a encouragé l’épargne

et facilité les emprunts pour les cultivateurs et les

autres habitants, note le médecin.

«C'est durant la guerre qu’on

a construit le boulevard Laurier, la route 116, pour aller

à Montréal, ajoute le Dr Fournier Auparavant,

il fallait passer par la Montée Sabourin jusqu'au Chemin

Chambly. Mais en général, les gens continuaient

à prendre le train pour aller en ville». Il n’y

avait pas de barrières au passage à niveau près

de la gare : « J’en ai parlé aux autorités.

Le grand nombre d’accidents avec des blessés,

et même des morts, a forcé le Canadien National

à installer enfin des barrières… »

La maison

en face de l’église

C'est au mitan de la guerre, en 1943,

que le Dr Fournier et sa famille emménagent dans la

«maison du notaire», une grande demeure ancienne

construite vers le milieu du 19e siècle et sise juste

en face de l'église paroissiale de Saint-Bruno, rue

Montarville.

Cette belle maison en briques avec

son toit en pente, ses pignons et ses lucarnes, sa longue

galerie en bois sur la façade, avait été

érigée vers 1860 pour le notaire Joseph-Octave

Campeau, sur un terrain acquis du seigneur de Montarville,

l’avocat François-Pierre Bruneau. La résidence

sera vendue en 1927 à Alphonse Durivage, propriétaire

d’une grande boulangerie de Montréal, qui en

fera sa maison de campagne. Le docteur Fournier l'a achetée

de cette famille bourgeoise.

Le médecin y fait aménager

un bureau plus spacieux que celui qu'il avait auparavant et

le dote d’une vraie salle d'attente. Pendant près

de trente ans, jusqu’en 1972, la maison du 1649, rue

Montarville fut la propriété de la famille Fournier.

Acquise plus tard par la municipalité et déménagée

près du petit lac du village, elle fait désormais

partie du patrimoine historique et culturel de Saint-Bruno.

Le décès

du petit Robert

L'été 1944 est assombri

par la mort du quatrième des enfants Fournier, le petit

Robert. Né en juin 1940, le garçonnet succombe

à une hépatite toxique à la suite d'une

infection, alors qu’il vient à peine d’avoir

4 ans.

Comme pour faire oublier ce grand

malheur, trois autres garçons naissent en moins de

trois ans : Louis, le 5 février 1945 ; Luc, le 12 novembre

1946 et Jacques, le 21 décembre 1947. C'est la «

deuxième génération » des enfants

Fournier, qui suit la première à presque dix

ans d'intervalle.

Le 14 septembre 1946, le père

de Donat, mon grand-père Edmond, part à son

tour pour le grand voyage à l’âge de 69

ans.

Maire de

Saint-Bruno

Les années d'après-guerre

sont marquées par un essor graduel de la population

du village. Le cap des 3 000 habitants est franchi vers la

fin des années quarante avec la venue d'un fort contingent

d'anciens combattants - les « vétérans

» - et de leur famille qui logent dans des maisons neuves.

Au

printemps de 1949, un groupe de conseillers municipaux sollicite

le Dr Fournier pour qu'il se présente à la mairie

car, pour des raisons de santé, le maire Ernest Dulude

doit quitter le poste qu'il occupe depuis dix ans. On compte

parmi eux les échevins Arthur Jetté, Georges

Palardy, Lionel Grisé et Henri Pintal, ainsi que le

secrétaire de la municipalité Gérard

Lalumière. Un autre candidat est toutefois sur les

rangs, le marchand de bois et conseiller sortant Hubert Kéroack. Au

printemps de 1949, un groupe de conseillers municipaux sollicite

le Dr Fournier pour qu'il se présente à la mairie

car, pour des raisons de santé, le maire Ernest Dulude

doit quitter le poste qu'il occupe depuis dix ans. On compte

parmi eux les échevins Arthur Jetté, Georges

Palardy, Lionel Grisé et Henri Pintal, ainsi que le

secrétaire de la municipalité Gérard

Lalumière. Un autre candidat est toutefois sur les

rangs, le marchand de bois et conseiller sortant Hubert Kéroack.

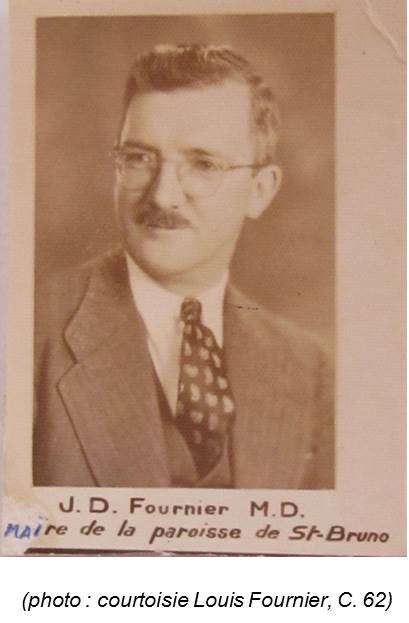

Lors des élections en mai 1949,

le Dr Fournier est élu avec une bonne majorité.

Durant son mandat bénévole de deux ans, Saint-Bruno

se dote d'un premier système public d'éclairage

des rues, soit 65 «lumières», et d'un premier

réseau de 1 500 pieds de trottoirs en ciment qui remplacent

les vieux trottoirs en bois. De grandes réalisations

pour l'époque ! Le « Doc » est réélu

par acclamation en 1951. Mais à la suite de luttes

internes au sein du conseil municipal, il préfère

démissionner en 1952.

Marguillier

de la paroisse

Le Dr Fournier a par ailleurs été

marguillier de la paroisse durant plusieurs années.

Parmi ses complices au conseil de la Fabrique, son voisin

et ami le comptable Émile Roy est maître-chantre

à l’église. Il se lie aussi d’amitié

avec un citoyen célèbre de Saint-Bruno, Gérard

Filion, alors directeur du quotidien Le Devoir. Président

de la commission scolaire locale, M. Filion sera élu

maire en 1960.

Les réunions des marguilliers

sont parfois l'occasion de déguster, dans la cave du

presbytère, le vin de messe que fabrique avec bonheur

le curé Gilles Gervais. Un des grands crus de son cellier

porte le nom coquin de «Petit Jésus en culottes

de velours»… Un autre a été baptisé

du nom de «Maurice Richard», joueur de hockey

légendaire et idole de tout un peuple.

Donat est un bon vivant qui aime bien

prendre un petit coup dans cette

atmosphère conviviale. Homme sociable il aime aussi

les bons repas, les bons cigares et les bonnes parties de

cartes, lui qui adore jouer au « 500 ».

La relève

En 1955, Saint-Bruno compte désormais

près de 4 000 habitants. Le Dr Fournier est toujours

le seul médecin du village et il compte des patients

à Saint-Basile-le-Grand, Sainte-Julie et Saint-Amable.

C'est alors que s'installe le premier pharmacien, André

Dalpé, qui se fait connaître avec l'appui du

docteur.

En 1958, Saint-Bruno, en pleine expansion,

accède enfin au statut de Ville. Le jeune Dr Philippe

Matteau ouvre alors un cabinet pour seconder le Dr Fournier.

Les docteurs Guy Bonenfant et Claude Graveline viendront s’établir

dans la foulée, puis le premier dentiste, le Dr Jean

Leroux. La relève est enfin assurée.

Jusqu'à

la retraite

En 1968, à l'âge de 63

ans, le Dr Fournier met un terme à trente-cinq ans

de pratique à Saint-Bruno et dans la campagne environnante,

tout en conservant quelques vieux patients pendant plusieurs

années encore.

Il n'abandonne pas la médecine

pour autant car il travaille comme omnipraticien à

l'hôpital psychiatrique Louis-Hippolyte-Lafontaine à

Montréal, jusqu'en 1975. Parmi ses collègues

de renom: le médecin et écrivain Jacques Ferron,

qui pratiquait auparavant à Ville Jacques-Cartier (aujourd’hui

Longueuil), et le Dr Denis Lazure, directeur de l’hôpital.

Le Dr Fournier travaille ensuite dans

une clinique médicale à Longueuil, puis comme

médecin attitré à la résidence

pour personnes âgées Berthiaume-Du Tremblay à

Montréal. Il termine sa longue carrière comme

médecin des Soeurs Carmélites de Montréal.

A l'âge de

75 ans, en 1981, il accepte de prendre une retraite bien méritée.

Peu après, il sera décoré de l'Ordre

du Mérite de Saint-Bruno-de-Montarville.

Le pays

du Québec

Fervent indépendantiste, admirateur

de René Lévesque et membre du Parti Québécois,

le Dr Fournier, aux côtés de son épouse

Laurette, fut l'un des membres éminents du Comité

du OUI à Saint-Bruno, dans la circonscription de Chambly,

lors de la campagne du référendum sur la souveraineté

du Québec en mai 1980.

Il s'apprêtait à voter

de nouveau en faveur du pays du Québec lors du deuxième

référendum en octobre 1995, mais il s’en

est allé doucement une semaine avant le vote. Il est

décédé le 23 octobre 1995, huit jours

avant d'atteindre l'âge vénérable de 90

ans.

Le Dr Fournier avait été

précédé dans la mort par quatre de ses

enfants, une terrible épreuve pour des parents. Outre

le petit Robert, mort à l’âge de quatre

ans en août 1944, les trois aînés sont

tous décédés du cancer : Monique, infirmière,

en 1983 ; Pierre, annonceur de radio, en 1989 et Marthe, religieuse

de la communauté des Sœurs des Saints Noms de

Jésus et de Marie, en juin 1995, quatre mois avant

son père.

Laurette partira rejoindre son mari

le 4 juillet 2007, à l’âge de 94 ans. Ses

vieux jours et ceux de Donat auront été agrémentés

par la présence de leurs nombreux petits-enfants et

arrière-petits-enfants.

Le « Doc»

repose en paix au cimetière de Saint-Bruno-de-Montarville,

auprès de son épouse et de ses enfants décédés,

dans ce village où il fut longtemps médecin

de campagne au service des gens de son pays du Québec

qu'il aimait tant.

|