Le mot du Président

Le lundi 3 mai prochain, à l'occasion de la fête des

Anciens, nous renouerons avec le Gesù et tout ce que cela

a signifié, pour nous, de fraternité, d'élan,

d'ouverture au monde et de beaux projets de vie !

Et ces lieux, qui portent nos souvenirs, ont aussi nourri nos espoirs

!

Le respect, relativement nouveau, que nous portons à notre

« patrimoine bâti »

nous amènera peut-être, par les mystérieux dédales

de l'âme humaine, à la redécouverte du «

patrimoine pensé » et du « patrimoine senti »,

bref à la redécouverte de l'importance de la culture.

Alain Finkielkraut a écrit, dans La défaite de

la pensée : « Le mot culture existe toujours,

mais privé de toute idée de formation, d'ouverture

au monde et de soin de l'âme ». Parce que nos maîtres

étaient animés d'un idéal de formation, ils

nous ont ouverts au monde et... pris soin de nos âmes. Nous

reparlerons de tout cela le 3 mai prochain, et dans les numéros

subséquents du Sainte-Marie.

Le Président,

Émile Robichaud

Mission au Sénégal avec le

père Adrien Léonard, s. j.

Plusieurs d'entre nous

ont souvenir du père Léonard, qui a occupé

les fonctions de préfet des études et de préfet

de discipline dans les dernières années du collège.

Très peu sans doute savent qu'il est maintenant en poste

à Tambacounda, chef-lieu du Sénégal oriental,

une ville située à 480 km de Dakar, qui compte près

de 50 000 habitants. Adrien Léonard est à la fois

supérieur de la mission jésuite et directeur du centre

socioculturel saint Pierre Claver, fondé en 1983. C'est même

lui qui a conçu et réalisé l'église

du même nom, construite entre 1993 et 1995. Mais retournons

un peu en arrière…

|

|

Les pères André Gagnon et Adrien Léonard. |

L'église Saint-Pierre-Claver. |

Première phase : Ziguinchor

Six pères Jésuites, dont le père Léonard,

arrivent au Sénégal en septembre 1973, soit l'année

même de la fondation de la Province de l'Afrique de l'Ouest.

Ils s'installent à Ziguinchor en Casamance où, à

la demande de l'évêque, Mgr Sagna, ils prennent officiellement

charge du collège Saint-Charles Lwanga, ouvert en 1970 par

le père Charles Dubé. Adrien Léonard est nommé

supérieur de la communauté et directeur du collège,

lequel inaugure alors de nouveaux bâtiments. Son équipe

initiale se compose des pères Yvan Carrier, Charles Dubé,

Gérard Goulet et Paul-Émile Tremblay, d'un frère

jésuite, de six religieuses du Bon Conseil dont quatre enseignantes,

et de trois coopérants laïcs canadiens. Selon les années,

le collège compte 8 ou 9 classes, dont les effectifs varient

entre 300 et 350 élèves ; ils sont de religion catholique

(50 %), musulmane et animiste, majoritairement des garçons.

En 1983, le collège est bien organisé, doté

d'une bibliothèque d'environ 5000 volumes, de laboratoires

de sciences physiques et de sciences naturelles. Mission accomplie

: les Jésuites peuvent quitter le collège pour entreprendre

un nouveau mandat, visant les plus démunis.

Deuxième phase : Tambacounda

Le 12 août 1983, les Pères quittent la Casamance

et s’établissent dans la région de Tambacounda,

auprès d’une population plus pauvre, avec l'intention

de fonder un centre socioculturel. Sur la demande du Préfet

apostolique du lieu, ils prennent en charge la paroisse Saint-Pierre-Claver,

dont le curé est présentement le père André

Gagnon. Aussi, ils fondent le Centre culturel Saint-Pierre-Claver,

comprenant bibliothèque, salles de lecture, bureaux et grande

salle de conférence. Au 31 décembre 2002, le fonds

de la bibliothèque compte 5806 volumes, l'objectif étant

d'atteindre 7500 livres. Le fonds de la bibliothèque a été

acquis grâce à des dons provenant de Misereor-Missio

(20 %) et de bienfaiteurs canadiens (80 %). Mais ce fonds se détériore

avec le temps et le père Léonard écrit en 2003

: « Opérationnelle depuis 17 années, la bibliothèque

compte maintenant beaucoup de livres usés. Il faut penser

à les remplacer. Nous n'en n'avons pas les moyens. La Providence

y pourvoira, sans doute…Il ne nous reste plus qu'à

invoquer Saint Pierre Claver, notre patron !… »

|

|

|

La façade du centre culturel. |

|

L'entrée de la bibliothèque.

|

|

|

|

La salle de travail des étudiants,

à côté de la bibliothèque. |

|

Un mur extérieur de la bibliothèque

bordé d'une haie de fleurs.

|

La bibliothèque est l’élément principal

du Centre, mais s’y ajoutent des activités socioculturelles

diverses : conférences, théâtre, concerts, fondation

de deux clubs, l'un littéraire, l'autre philosophique, exposition

de dessins, concours de poésie, projection de vidéocassettes,

etc. C'est le seul endroit à Tambacounda qui offre de tels

services de manière systématique. Le Centre assure

aussi une présence spéciale et personnalisée

auprès des jeunes qui rencontrent des difficultés

scolaires, sociales ou spirituelles.

De plus, le Centre réalise de petits projets financés

par les Œuvres du Cardinal Léger : animation sanitaire

auprès de 7000 élèves de l'enseignement moyen

et secondaire, formation à la culture maraîchère

incluant alphabétisation et gestion, aide à l'insertion

économique et sociale des jeunes par le biais d'ateliers

de formation dans divers métiers. Divers ministères

s'ajoutent à ces activités, tels une émission

hebdomadaire à la radio de Tambacounda, des célébrations

dominicales en brousse dans les localités environnantes.

Ce dynamisme de notre ancien préfet rappelle bien sa détermination

et son efficacité dans les années où nous l'avons

connu au collège. Il mérite notre admiration et notre

encouragement dans la poursuite de ses activités apostoliques

et humanitaires et, pourquoi pas, par l'envoi de quelques deniers.

Son adresse Internet est :

leonard_adrien@yahoo.fr .

En post scriptum, signalons

que les pères et frères Jésuites du Canada

français sont encore présents dans les pays suivants

: 6 à Taiwan, 5 en Haïti, 5 aux Philippines, 3 au Brésil,

2 en Éthiopie et en Inde, 1 au Japon, en Indonésie,

au Liban et en Thaïlande. Au Canada, 1 père et 1 frère

sont affectés à la mission amérindienne et,

aux USA, Michel Marcil est en charge du service jésuite à

la Chine.

N. D. L R. : Article rédigé par Raymond

Vézina à partir des documents suivants : 1) Adrien

Léonard, 30 ans de présence jésuite au

Sénégal, 2003, article publié dans les

Nouvelles de la Province de l'Afrique de l'Ouest et dans

le journal Le Brigand de la Société de Jésus

; ce texte est aussi disponible dans le site Internet de la Province

jésuite du Canada français à l'adresse suivante

: http://www.jesuites.org/Missions/Senegal.htm,

2) Article sur l'activité des Jésuites au Sénégal

publié dans le site Internet de la Province de l'Afrique

de l'ouest .

En bref

Présentation

du Bulletin. Si vous êtes observateur, vous aurez

remarqué que depuis le numéro d'avril 2003, la maquette

de votre journal a changé. Le logo Le Sainte-Marie

se présente depuis lors dans une police de caractères

plus élégante ; il est maintenant aligné à

gauche et imprimé en bleu, alors que l'écusson a été

déplacé à droite. Dans le but d'alléger

la présentation intérieure, les titres sont maintenant

en noir, alors qu'ils étaient auparavant renversés

en blanc dans une large bande bleue ; de plus, les numéros

de pages sont inscrits dans la bande bleue qui ferme la page. Alors…

depuis un an, cela ne vous avait pas frappé ?

Site Internet.

Il y a beaucoup d'action au comité Internet. Premièrement,

Richard L'Heureux a terminé, avec l'aide de Raymond Vézina,

la numérisation des albums de photos de classes des années

1945-1946 à 1965-1966. Cela représente 487 photos

et listes de noms, pour un total de 974 fichiers : un véritable

travail de « moine ». Deuxièmement, la

refonte en profondeur du site est en cours. Le comité a d'abord

déterminé une répartition plus fonctionnelle

de l'abondant contenu déjà présent. Il a ensuite

fait appel à Nathalie Lachance, de la firme Natmark-Concept

inc. pour rajeunir la présentation visuelle du site et réaliser

la nouvelle arborescence. Troisièmement, après

demande de soumissions, l'hébergement du site a été

confié à Natmark-Concept. Quatrièmement,

c'est sur les fortes épaules et le savoir faire de Gilles

Payette que reposent deux opérations qui s'ensuivent, soit

le transfert de tout le contenu actuel dans le nouveau format, et

la mise en ligne des photos de classe. Gilles se dit confiant de

pouvoir terminer le tout avant la prochaine fête annuelle.

Saviez-vous que Roland Reid, C. 38, est peut-être le plus

ancien de nos membres à être branché à

l'Internet ?

Nouveau Provincial.

Le Général des Jésuites a nommé récemment

le père Daniel Leblond au poste de supérieur de la

Province du Canada français et du territoire haïtien.

Celui-ci est présentement directeur artistique du Gesù

– Centre de créativité et il signe d'ailleurs,

dans le présent numéro du Bulletin, un article à

ce sujet. Le père Leblond entrera en fonction au cours de

l'été prochain.

Précisions

sur la rencontre des conventums 1928 à 1946. L'article

du dernier numéro du Bulletin traitant du « conventum

des conventums » n'était pas très précis

quant au nombre de personnes qui y ont participé. Voici,

après vérification, le bilan officiel. Au total, 42

personnes étaient présentes, réparties comme

suit : 32 anciens élèves, cinq épouses d'anciens,

le père Eugène Proulx et quatre représentants

de l'Association. Aussi, deux anciens ont payé la cotisation

demandée sans se présenter à la fête.

Par ailleurs, deux anciens ont vu leur nom mal rapporté dans

la légende de la grande photo en page 2 : il s'agit de Claude

Paulette (au lieu de Pelletier), et de Jean Bruneau (au lieu de

Bonneau). Nous les prions de nous en excuser.

Rectificatifs.

Roland Sansfaçon, C. 48, nous fournit quant à lui

les précisions suivantes : dans le même numéro

du Bulletin (janvier 2004), en page 4, on l'a erronément

prénommé Robert dans la légende de la deuxième

photo de la colonne de gauche. À noter une autre erreur de

prénom dans cette même photo, soit Jacques-Marie Gaulin,

et non Jean-Marie. M. Sansfaçon signale aussi que, dans la

chronique Passons sur l'autre rive du numéro d'octobre

2002, à la page 10, il aurait fallu écrire que trois

de ses frères (et non deux) ont fréquenté le

collège, soit Aimé, C. 43, René, C. 44 et Roland,

C. 48.

Double fierté

Témoignage sur Denys Arcand

|

|

Denys Arcand et son Oscar.

Photo de Christine Lambert,

©2004 Digital Hit Entertainment.

|

Meilleur film, meilleure réalisation et meilleur scénario

aux Jutra et aux Césars ; meilleur film en langue étrangère

aux Oscars 2004.

De Montréal, à Paris, à Hollywood en faisant

des détours par New York, Bangkok, Toronto, Kansas City,

Cannes, Vancouver, Les Invasions barbares a été

applaudi et couronné partout. Un envahissement irrésistible.

Tout l’Occident se reconnaît dans ce film à la

fois drôle et cruel, touchant et cynique, qui remet en question

la façon de vivre et de mourir, qui bouscule la société

et ses valeurs : l’amour, la fidélité, l’honnêteté,

la dignité humaine, le pouvoir de l’argent.

Quel plaisir et quelle fierté de constater que l’un

des nôtres et son œuvre ont une telle résonance

universelle ! À l’instar de Guy Laliberté et

de son Cirque, de Yann Martel et de son Histoire de Pi

et de Robert Lepage et de sa Face cachée de la Lune.

Fierté non moins importante que celle de réaliser

qu’un parent, une connaissance ou un ami s’est distingué

de façon exceptionnelle. Fierté particulière

que celle-là. Plus tangible, plus palpable, plus intime,

plus sensible que toute autre. Comme si on était partie prenante

à cet honneur, et que celui-ci rejaillissait sur soi.

Le soir des Oscars, il y avait beaucoup d’électricité

dans l’air, à la maison et, quand le nom du gagnant

du meilleur film en langue étrangère fut proclamé,

il y eut une telle explosion de joie qu’on aurait cru que

le Canadien venait de remporter la Coupe Stanley. Le lendemain,

en classe, je n’ai pu m’empêcher de dire à

mes étudiants, sourire et satisfaction aux lèvres,

photos et articles en main : « Vous savez : Denys Arcand et

moi, nous nous connaissons bien. Très bien même. Depuis

longtemps. Depuis très longtemps. Depuis ces huit années

extraordinaires passées ensemble au collège Sainte-Marie

».

Claude Lamarche,

C. 58

Les jours heureux de Denys Arcand, C. 58

Tous ceux et celles qui, comme moi, ont eu le bonheur d'assister

au spectacle des finissants présenté au Gesù

en 1960 vous le confirmeront : ce fut l'une des soirées les

plus mémorables parmi celles présentées dans

cette salle par un groupe de finissants du Sainte-Marie. Avec Stéphane

Venne au piano et à la mise en scène, Marcel Saint-Germain

des Cyniques à l'humour et tous les autres joyeux lurons,

la fantaisie et la poésie ne pouvaient qu'être au rendez-vous.

Mais le clou du spectacle avait été la présentation

du tout premier film de Denys Arcand, intitulé À

l'est d'Eaton, parodiant ainsi le titre du grand succès

d'Elia Kazan, À l'est d'Éden. Coréalisé

avec Stéphane Venne – c'est d'ailleurs le père

de celui-ci qui avait fourni la caméra 16 mm – ce court

métrage a été tourné en noir et blanc.

D'une durée d'environ 20 minutes, il racontait, sur un ton

humoristique, la journée typique d'un élève

du collège, aussi bien à l'intérieur des vieux

murs que dans les rues avoisinantes. L'accueil des spectateurs avait

été délirant, mais hélas ! il est aujourd'hui

impossible de revoir ce petit film, car personne ne sait où

peut se trouver le seul exemplaire qui a été produit.

|

Denys Arcand à l'époque de ses premiers

films. |

Comme les journaux ont abondamment commenté la carrière

et le succès de Denys Arcand et de sa conjointe, nous ne

rappellerons ici que les derniers honneurs et prix qui lui ont été

attribués l'an dernier. À titre d'hommage des Anciens,

nous publions aussi dans ce même numéro le témoignage

original de l'un de ses confrères de classe, Claude Lamarche.

Denys a fait tout son cours classique au Collège, des éléments

français jusqu'à la philo II.

Rappelons enfin que Radio-Canada a mis en ondes sur la Chaîne

culturelle, en février dernier, une série de cinq

émissions d'une heure sur sa vie et son œuvre ; au moment

d'aller sous presse, ces émissions étaient encore

en ligne dans le site de Radio-Canada à l'adresse suivante

:

http://www.radio-canada.ca/radio/profondeur/arcand/

Raymond Vézina, C. 55

Palmarès de Denys Arcand pour le film Les Invasions

barbares, depuis mai 2003

- Prix du meilleur scénario au festival de Cannes, ainsi

que le prix de la meilleure interprétation féminine

pour Marie-Josée Croze ( 14-25 mai 2003).

- Récipiendaire de l'Ordre du mérite 2003 décerné

par l'Association des diplômés de l'Université

de Montréal.

- Prix du meilleur film étranger de National Board of

Review of Motion Pictures, un organisme indépendant de

New York voué à promouvoir l'excellence et la liberté

d'expression (4 décembre 2003).

- Prix Felix pour le meilleur film non européen, de toute

provenance, remis par l'Académie européenne du cinéma

(7 décembre 2003).

- Prix du meilleur film francophone de l'Académie des

Lumières, qui regroupe des journalistes étrangers

en poste à Paris (17 février 2004).

- Remise des insignes de Commandeur des Arts et des Lettres par

le ministre de la Culture de France, M. Jean-Jacques Aillagon

(21 février 2004).

- Attribution de trois Césars pour le meilleur scénario,

le meilleur réalisateur et surtout, pour le meilleur film

français, de la part de l'Académie des arts et techniques

du cinéma, formée de plus de 3000 artistes et professionnels

du cinéma (21 février 2004).

- Trois trophées Jutra pour le meilleur film, le meilleur

réalisateur et le meilleur scénario ; ces pris sont

attribués par l'ensemble des membres des différentes

associations professionnelles du milieu cinématographique

québécois (23 février 2004).

|

|

Denys Arcand avec son trophée Jutra, œuvre

de Charles Daudelin.

Photo @ Jacques Nadeau/Le Devoir |

|

De plus, on peut citer en vrac, sans

prétendre être exhaustif, les prix suivants qui ont

aussi été décernés à Denys Arcand

et aux Invasions barbares* :

– Meilleur film canadien, Festival du film de Toronto ;

– Meilleur scénario, Association des critiques de Toronto

;

– Gerbe d'or, Festival des films francophones du Manitoba

;

– Meilleur réalisateur d'un film canadien, Vancouver

Film Critics Awards ;

– Meilleur film canadien, Cinefest, Sudbury ;

– Meilleur film étranger, Association des critiques

de Kansas City ;

– Meilleur film étranger, Association des critiques

de San Diego, Californie ;

– Prix du public, Festival du film de Valladolid, Espagne

;

– Prix Henri-Jeanson, Société des auteurs et

compositeurs dramatiques (SACD) ;

– Meilleur film de la compétition internationale, Festival

international du film de Bangkok.

* Merci à Claude

Lamarche pour cette dernière compilation.

L’art au pluriel

C’est avec grand

plaisir que je vous rejoins par ce Bulletin des Anciens. En tant

que directeur artistique impliqué au Gesù, j’ai

rencontré plusieurs d’entre vous, et vous m’avez

partagé vos souvenirs mais, surtout, votre réel attachement

à votre collège.

Depuis plus de dix ans, les Jésuites sont à nouveau

présents au monde des arts. Le Gesù – Centre

de créativité reprenait en effet le flambeau

du théâtre du Gesù, fermé depuis plusieurs

années. Notre présence au monde de l’art est

motivée par notre foi profonde en l’intimité

de l’art et de la spiritualité, mais aussi par une

volonté très nette de continuer l’œuvre

éducative du Collège Sainte-Marie.

Inauguré en 1865 par les Jésuites, le théâtre

du Gesù est devenu un incontournable dans le domaine de l'art

dramatique au cours du XXe siècle. Ayant comme

vocation première de servir de salle académique au

Collège Sainte-Marie, il deviendra aussi le berceau de plusieurs

compagnies théâtrales qui ont marqué la vie

artistique québécoise. Mentionnons à titre

d’exemples, les Compagnons de Saint-Laurent, le Théâtre

du Nouveau Monde et la Nouvelle Compagnie Théâtrale.

Au cours de ses 130 ans d’existence, le théâtre

du Gesù a acquis une grande notoriété grâce

au rôle qu’il a joué dans la vie culturelle montréalaise,

et cela en favorisant en particulier l’éclosion de

nouveaux talents. Afin de poursuivre l’exploitation de ce

lieu privilégié, le théâtre du Gesù

a été rénové et doté d'équipements

spécialisés. Il renaît en 1992 après

avoir fait peau neuve, porteur d’un projet culturel nouveau

: le Centre de créativité.

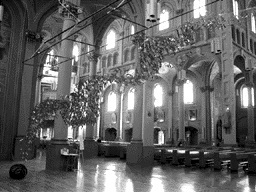

La salle du théâtre après les rénovations.

Ce projet est avant tout basé

sur l’accueil, l’accompagnement et le dialogue avec

le milieu des arts, et particulièrement avec ceux et celles

qui en sont souvent exclus. Nos efforts ont permis d’ouvrir

l’espace culturel à la relève, aux artistes

des communautés culturelles et des régions et, par

notre programme éducatif, aux jeunes et à un plus

vaste public. L’accueil et le dialogue sont aussi le lieu

où nous partageons notre foi inconditionnelle en l’art,

l’artiste et l’expérience spirituelle. Le

Gesù – Centre de créativité est

devenu un lieu différent, un espace de rencontre, d’accueil,

de bouillonnement et surtout un lieu où ensemble, intervenants,

artistes de la scène, exposants, écrivains, gens d’ici

et d’ailleurs croient en la créativité et à

son apport essentiel à la dignité humaine.

Depuis 1992, le Gesù – Centre de créativité

œuvre au sein du milieu artistique montréalais en présentant

du théâtre, des concerts, de la danse, des expositions

(peinture, installation, photographie, estampe, sculpture), des

soirées littéraires, des conférences et autres.

Il accueille aussi des artistes en résidence, leur offrant

ainsi un lieu de création et d’inspiration.

Selon leur nature, ces événements se tiennent soit

au théâtre, soit dans l'église.

L'intérieur de l'église.

La scène du Gesù – Centre de créativité

a accueilli, dans sa programmation 2002-2003 : 72 représentations

de théâtre, 20 représentations de danse, 9 représentations

jeunesse et 26 représentations de variétés.

Un événement

majeur est au cœur du Gesù – Centre de créativité

: l’événement d’Art sacré présenté

tous les automnes depuis 1994. Unique au Québec, cet événement

est une offrande précieuse à notre culture. En effet,

dans tous les domaines artistiques, la spiritualité est une

question actuelle, de pointe ; elle répond aussi à

un réel besoin chez le public et dans la société.

Cet événement élève et libère

le débat spirituel. Il devient aussi un lieu pour goûter

la richesse et l’importance de la rencontre des cultures.

Il est avant tout un grand et beau laboratoire où nous découvrons

des symboliques nouvelles, où nous redonnons à l’art

ses ailes et où nous creusons l’expérience spirituelle

unique de nos contemporains. Notre foi est ici pleinement en dialogue

avec notre culture et de ce dialogue émergent des lieux nouveaux

de célébration.

Nos rencontres interculturelles proposent, une fois l’an,

des visions artistiques influencées par la rencontre et le

métissage des cultures. L’interculturalisme est au

cœur des préoccupations du Gesù – Centre

de créativité. Il empreint son quotidien depuis

maintenant dix ans. Des centaines d’artistes de toutes cultures

y ont défilé. Nous organisons, par ailleurs, des soirées

littéraires qui accueillent des écrivains connus.

Ceux-ci partagent avec le public leurs œuvres et leurs préoccupations

humaines.

Le volet exposition fait

la promotion d’artistes contemporains en arts visuels. Dans

le hall d’entrée, on accueille annuellement près

de 70 000 visiteurs qui assistent aux représentations. Ce

lieu de diffusion privilégié permet d’augmenter

le rayonnement de la discipline auprès d’un public

des arts de la scène. Nombreux sont les spectateurs qui,

dans l’attente du spectacle, font agréablement connaissance

avec de nouveaux artistes, de nouvelles tendances, souvent même

avec l’univers des arts visuels. Ceci permet d’ouvrir

le cœur de nos concitoyens à la diversité et

à la richesse de toutes les disciplines artistiques. Nos

trois lieux d’expositions ont accueilli depuis 1993, 170 expositions

en arts visuels et plus de 300 artistes.

Notre programme jeunesse

s’inscrit dans la longue tradition d’éducation

du Gesù. L’art est un élément essentiel

pour apprendre à vivre et pour développer son être.

Nous accueillons des projets artistiques produits par des jeunes.

Nous leur ouvrons nos portes, mais aussi les portes du monde des

adultes. En présentant leurs œuvres, nous les encourageons

à développer leur créativité et à

prendre leur place dans notre société. Des ateliers

de littérature sont proposés depuis plus de 7 ans.

Des élèves de l'enseignement secondaire, collégial

et universitaire travaillent à la composition, la lecture

et la révision de leurs textes. Ils sont soutenus par des

écrivains professionnels. L’organisation d’un

café littéraire couronne leur travail et une sélection

de textes constitue l’essentiel d’un recueil publié

annuellement aux Éditions Lavalloises. Depuis 2 ans le théâtre

enrichit notre volet jeunesse. Nous présentons les productions

de fin d’année des élèves de l’école

secondaire Saint-Louis, qui possède une concentration en

art dramatique. Nous leur offrons par ailleurs des ateliers d’initiation

à la conception d’un plan d’éclairage

et à son montage.

L'entrée des salles, rue de Bleury.

Chaque automne, la jeunesse montréalaise envahit le Gesù.

Grâce au Théâtre Longue Vue, 40 représentations

sont offertes au jeune public afin de lui faire découvrir

la riche tradition du théâtre classique. Chaque année,

notre public est surpris et ravi de découvrir autant d'œuvres

significatives, porteuses de sensibilité et d’autonomie

intellectuelle : peinture, sculpture, installations, mots et gestes.

En conclusion, comme le disait Karl Marx : « La production

artistique ne produit pas seulement un objet pour le sujet mais

aussi un sujet pour l’objet. » C’est l’une

de nos convictions profondes. En aidant, en accueillant et en accompagnant

des productions artistiques de qualité dans diverses disciplines,

nous participons à la formation réelle des individus.

Nous désirons former un regard d’ouverture et une écoute

différente pour atteindre une conscience plus aiguë.

Nous désirons participer au progrès des êtres,

provoquer une expérience profonde transmise par la création

artistique, sortir le spectateur de son rôle de consommateur

culturel et l’éveiller à sa grandeur humaine,

le pousser sans cesse à chercher, à questionner, à

s’émouvoir, à se révolter et à

dénoncer. Voilà bien la vocation de l’expression

artistique que nous essayons tant bien que mal d’appliquer

dans l’univers de l’industrie culturelle.

Daniel Leblond, s.

j.

Directeur artistique du Gesù – Centre de créativité

Le carnet

N. D. L. R. : Il n'est pas possible d'inclure dans le présent

numéro du Bulletin l'ensemble des nouvelles inscrites par

les membres sur les formulaires de cotisation 2004. Priorité

a été donnée aux plus anciens. Le reste sera

intégré dans l'édition d'octobre.

Wilfrid Fortier, C. 36,

qui vit à Biddeford, Maine, a vécu une belle aventure.

En décembre dernier, cet ancien de 88 ans s'affaisse sur

un trottoir, victime d'une panne de son régulateur cardiaque.

Un voisin appelle le 911, les pompiers arrivent en trombe et ils

transportent rapidement notre homme au centre médical le

plus proche. « Je suis chanceux d'être encore en vie,

dit-il ; c'est grâce à la rapide intervention des pompiers

de la caserne centrale. » Il leur a montré sa reconnaissance

en faisant un don de 1000 $ US. [Traduit et résumé

du journal local]

M. Fortier ajoute ces mots. « J'ai pratiqué la médecine

pendant 46 ans. J'ai beaucoup aimé ma profession et j'ai

soigné les pauvres comme les riches. J'ai eu une vie très

heureuse avec de bons enfants et une excellente épouse. J'ai

gardé ma foi, les enfants sont toujours pratiquants mais,

malheureusement, notre paroisse jadis totalement française

est devenue anglaise et bilingue. Je garde un excellent souvenir

du collège Sainte-Marie.

Gérard Arbour, C. 37, est un habitué de nos

fêtes annuelles, même s'il habite Sainte-Marcelline-de-Kildare.

Il transmet ses compliments à l'équipe : « L'excellence,

l'amplitude et la pertinence des derniers bulletins sont telles

qu'on ne peut que vous féliciter, vous remercier et supporter

votre appel pour la continuité. Force est donc de bonifier

quelque peu ma faible contribution des années précédentes,

et que grand bien vous en fasse ! »

François-J. Lessard, C. 38, témoigne

de ses convictions. « Scribe à l'occasion et surtout…

indépendantiste et révolutionnaire, inlassablement

depuis 1936, sous la bienheureuse influence de Thomas Mignault s.

j. (préfet des études) et de ses honorables comparses,

tels Marie-Joseph d'Anjou et Rodolphe Dubé (François

Hertel, de Brébeuf) ; ce sont eux qui m'ont appris à

remercier Dieu de nous avoir donné l'engeance anglo-saxonne

comme entourage, afin de nous rendre collectivement immortels.»

Maurice da Silva, C. 42, participe aux «

Nouveaux regards sur notre histoire » du musée de Pointe-à-Callières.

Il suit aussi depuis trois ans des cours de reliure au cégep

Ahuntsic, ce qui lui a permis de relier plusieurs livres précieux

de sa bibliothèque. Il est membre des Amis de Saint-Benoît-du-Lac

et lecteur le dimanche à l'église Saint-Viateur d'Outremont.

Marc-Adélard

Tremblay, C, 42, pour sa part, voit d'un œil assez

critique la demande de recevoir des nouvelles de nos membres. «

Si vous désirez de telles informations, écrit-t-il,

demandez aux confrères d'envoyer leur c. v. De cette façon,

vous atteindrez une image pas mal plus conforme des activités

des anciens qui s'identifient encore au Collège Sainte-Marie.

Vous aurez ainsi une meilleure représentativité des

informations qui apparaissent dans le Bulletin. »

Pierre Camu, C. 42, annonce la parution, au printemps

2004, de son deuxième volume sur Le Saint-Laurent et

les Grands Lacs au temps de la vapeur, 1850-1950, chez Hurtubise

HMH. Le premier tome, Le Saint-Laurent et les Grands Lacs au

temps de la voile, 1608 1850 a été publié

par le même éditeur en 1996.

Maurice Joubert,

C. 45, a fait parvenir le courriel suivant à ses

confrères branchés pour leur souhaiter de joyeuses

fêtes, et il en a profité pour les inciter à

tenir une réunion de conventum. « Que diriez-vous de

fêter le 60e ? Nous n'aurions jamais cru, en quittant

le collège en 1947, que nous verrions le millénaire

suivant et que nous serions encore en vie. Profitons-en pour fêter

l'événement. Seriez-vous d'accord pour organiser cette

année les retrouvailles et en profiter pour échanger

photos et souvenirs ? SVP en parler aux confrères que je

ne peux rejoindre par courriel. P. S.: l'Association des Anciens

nous offre sa coopération pour contacter les confrères

et nous aider dans l'organisation. »

Jacques Beaubien, C. 48,

écrit cette note : « Merci pour conserver nos appartenances

et nos traditions. »

Gérald-A. Beaudoin,

C. 48, a envoyé une biographie « succincte

» mais, faute d'espace, il n'est pas possible de la reproduire

ici. Nous nous sommes permis d'en résumer les faits saillants.

Après avoir pratiqué

le droit privé de 1955 à 1988, Gérald Beaudoin

a été nommé au sénat canadien le 26

septembre 1988. Il a publié ou participé à

la publication de plus de 25 ouvrages en droit constitutionnel,

et sur la Charte canadienne des droits et libertés. En 2002,

un livre d'essais sur ses travaux a été publié

dans les deux langues officielles, chez Wilson et Lafleur : Les

mélanges Gérald-A. Beaudoin – Les défis

du constitutionnalisme, dont les auteurs sont Pierre Thibault,

Benoît Pelletier et Louis Perret.

Le sénateur Beaudoin

est membre, entre autres, de la Société Royale du

Canada, de l'Académie des Lettres du Québec, de l'Académie

internationale de droit comparé et de l'Académie internationale

de droit constitutionnel. Au cours de sa longue carrière,

il a reçu de nombreux honneurs : prix, médailles,

nominations à des ordres prestigieux.

Jacques Gareau,

C. 48, dit être un médecin semi-retraité.

« Ça va, la vie continue, tant qu'on a la santé.

Le collège est loin, mais "maudit" que c'était

le bon temps !!! »

Claude L. Paré, C. 48, a reçu en

juin 2003 la Médaille du jubilé d'or de la Reine remise

aux anciens présidents de la Société canadienne

de pédiatrie, en reconnaissance de son engagement à

l'amélioration de la santé et du mieux-être

des enfants et des adolescents.

Gilles Chaussé, C. 50, est rentré

depuis peu d'Haïti où, dit-il « …la situation

est très chaotique. Depuis cinq ans, j'ai été

supérieur du territoire (1999-2002) et délégué

du Provincial des Jésuites (2002-2004). »

Gilles Hébert, C. 51, a vu son cabinet

déménager à la Place Victoria. « Nous

nous rapprochons de notre Alma Mater, malheureusement disparu,

mais qui vivra grâce à l'excellent travail de votre

équipe. »

Pierre Van Der Donckt, C. 54, lance une invitation.

« Le conventum 54 fête cette année son 50e anniversaire.

À l'occasion de la prochaine fête annuelle, il serait

fort agréable de réunir dans un même coin les

gars du cinquantième ! »

Jean-Denis Clairoux, C. 55, est retraité

de l'enseignement depuis 13 ans. « Je fais beaucoup de rénovations

domiciliaires ; je suis un « gros » collectionneur de

timbres et grand amateur d'Internet. Je passe une partie de l'hiver

en Floride. S'il y a des anciens qui s'intéressent aux timbres

ou qui aimeraient en connaître plus sur ce merveilleux passe-temps,

qu'ils n'hésitent pas à communiquer avec moi (clairoux@moncanoe.com).

Jean-Guy Proulx, C. 55, n'a que des éloges

à formuler : « Félicitations à notre

président pour son petit mot, toujours encourageant et original.

Merci à notre dévoué confrère Raymond

Vézina pour sa ténacité et son dévouement

à notre conventum 55.

Arthur Amyot, C. 56, a été élu

président de l'Association des diplômés de la

faculté de Médecine de l'Université de Montréal.

André Berthiaume, C. 56, a publié

en octobre 2003 chez XYZ un recueil de nouvelles intitulé

Les Petits Caractères.

Richard d'Auteuil,

C. 57, nous a transmis ce message par courriel. «

Merci d'avoir publié le petit article sur ma vie en Gaspésie.

Montréal et les amis me manquent, mais j'ai tant à

faire que je n'ai presque pas le temps d'y penser. Depuis lors,

j'ai été élu au conseil de la municipalité

village de Saint-Léandre et nommé pro maire dès

la première réunion. Encore une surcharge sur mon

emploi du temps.» @

Pierre Ricard, C. 57, est président, depuis

1976, de l'Association des dermatologistes du Québec. Comme

son mandat se terminera en mai 2004, il aura occupé cette

fonction pendant 28 ans… De 1960 à 1989, il a été

chef du service de Dermatologie de l'hôpital Sainte-Justine.

Jacques-R. Roy, C. 57, écrit sobrement

: « Merci et félicitations ! »

Pierre Marois, C. 58, a présidé

le Conseil des Services essentiels de 1997 à 2001. En mai

de cette même année, il a été élu

président-directeur général de la Commission

des droits de la personne et des droits de la jeunesse, sa nomination

faisant l'objet d'un vote unanime des membres de l'Assemblée

nationale du Québec. Pierre nous a aussi fait parvenir un

aperçu de la mission et de l'histoire de la Commission ;

ce texte sera reproduit dans la version numérisée

du Carnet, à paraître bientôt dans le site Internet.

Passons sur l’autre rive (Marc 3,35)

N. D. L. R. : Une rectification doit être apportée

à une notice parue dans cette chronique, à la page

10 du dernier numéro (janvier 2004) : le confrère

Guy Pinard précise que Trefflé Berthiaume, le père

de Charles-Arthur Berthiaume C. 38, n'est pas le fondateur du journal

La Presse ; il y est entré en 1889, soit cinq ans après

la fondation par William-Edmond Blumhart, le 20 octobre 1884.

Yvon Ferland, ancien directeur des études

au collégial et à l'universitaire, décédé

à Longueuil le 9 mars 2004. Après avoir quitté

le collège peu avant sa fermeture, Yvon Ferland passa quelques

année comme directeur général d'une maison

d'édition de manuels scolaires, puis fit carrière

à Statistique Canada jusqu'à sa retraite. Il habitait

Mont Saint-Hilaire.

Pierre Ranger, C. 33, avocat, décédé

à Montréal le 22 décembre 2003. Pierre a complété

son cours classique au collège Brébeuf où il

fut l'un des fondateurs du journal Le Brébeuf. Ses

études en droit l'ont amené au journalisme, qu'il

exerça notamment à La Patrie et au Canada,

et au poste de radio CKAC. En 1947, il devient rédacteur

en chef fondateur de la branche canadienne de Sélection du

Reader's Digest, poste qu'il a occupé pendant 25 ans.

Léon Derome, C. 36, médecin interniste,

décédé à Montréal le 2 mars 2004.

Louis-Paul Champigny, C. 42, libraire, décédé

à Laval le 27 décembre 2003. Louis-Paul était

le frère de Jean-Claude, le fondateur des librairies Champigny.

Il a dû abandonner ses études au collège lorsqu'il

fut frappé par la foudre ! Après un long rétablissement,

il a passé huit ans au service de l'Aviation royale canadienne,

puis il devint, pour une quinzaine d'années, l'associé

de son frère dans le réseau de librairies qui portait

leur nom.

Raymond Léger, C. 42, professeur, décédé

à Longueuil le 19 janvier 2004. Il enseignait au collège

Brébeuf, au cours secondaire.

Jules Robillard, C. 42, administrateur, décédé

à Saint-Lambert le 20 janvier 2004. Il a passé toute

sa carrière à la Fédération des Caisses

populaires Desjardins, à Lévis. On écrit dans

sa notice nécrologique : « On se souviendra de Jules

par son dévouement, sa disponibilité, sa grande générosité

et son sourire, autant auprès de sa famille qu'au sein de

nombreux organismes religieux et sociaux. »

Jacques Saint-Pierre, C. 50, décédé

à Laval le 12 janvier 2004.

Jacques Lorrain, C. 51, gynécologue obstétricien,

décédé à Montréal le 24 décembre

2003.

Raymond Turcotte, C. 53, médecin, décédé

à Laval le 3 mars 2004.

Michel Amyot, C. 57, consultant en gestion, décédé

dans le Sud de la France le 15 janvier 2004. Au Canada, Michel Amyot

a été fonctionnaire au gouvernement du Québec,

puis associé à la firme Coopers et Lybrand (intégrée

depuis à Price Waterhouse Coopers). Il a notamment travaillé

comme consultant pendant plusieurs années pour la Société

Générale des Mines dans l'ex-Zaïre, aujourd'hui

République démocratique du Congo.

Robert Lapierre, C. 57, médecin anesthésiste,

décédé à l'Île des Sœurs

le 23 janvier 2004.

Pierre Lapointe, C. 58, avocat, décédé

à Montréal le 20 février 2004. En 2000, il

a été nommé Chevalier de la Légion d'honneur

pour sa contribution au développement des relations entre

le Québec et la France. Il a été président

de la Chambre de commerce française au Canada et a siégé

sur un grand nombre de conseils d'administration.

Jacques Lemay, C. 58, médecin, décédé

à Montréal en décembre 2003.

Roger Blanchette, C. 59, décédé

à Montréal le 31 décembre 2003. Après

avoir enseigné un an au cégep de Saint-Jérôme,

Roger a été au service du ministère de l'Éducation

du Québec de 1972 à 1982. Pendant les quatre années

qui suivent, il travaille à la pige comme agent de recherche,

rédacteur et correcteur. De 1986 à 1991, il agit à

titre de conseiller en relations de travail en entreprise et il

termine sa carrière comme fonctionnaire à la Commission

sur la santé et la sécurité au travail (CSST),

prenant sa retraite en 1998.

Jean Saint-Denis, C. 59, administrateur financier,

décédé à Longueuil le 23 décembre

2003. Il habitait Boucherville.

Jacques Larocque, C. 61,

décédé à Laval le 31 décembre

2003. Il a fait ses deux années de philosophie au collège,

puis s'est orienté vers le secteur des Lettres.

|