Le mot du président

La

Divine proportion

Vous

avez lu «Da Vinci Code»? Vous savez donc de quoi je

parle : « le nombre d’or », « la pensée

du créateur » !

Quant

à celles et ceux qui n’ont pas encore été

initiés dans la… Fraternité, rassurez-vous :

je vous en livre le secret, c’est une « proportion »

que l’on retrouve partout dans la nature : 1,618.

Maintenant

que vous connaissez le secret, il vous suffira, pour en respecter

la beauté, d’ajouter 21,00 $ de don à votre

cotisation de 35,00 $. La « divine proportion » entre

35,00 $ et 21,00 $ : 1,6 ! Leonardo Da Vinci n’a pas fait

mieux.

Nous en reparlerons à la Fête annuelle, le lundi 25

avril prochain.

Le

Président,

Émile

Robichaud

Les

Jésuites des Montagnes Rocheuses

Notre

collègue Paul Vilandré, C. 59, nous écrit de

la région de St. Maries en Idaho, pour nous demander des

« détails sur le Père Nicolas Point s. j. et

le Père Pierre De Smet s. j., tous deux de Montréal,

et qui étaient responsables aux années 1840-1850,

des missions par ici, spécifiquement au Village St. Maries

auprès de la tribu Cœur d'Alène, tout près

de ma nouvelle demeure ».

Cette

requête en provenance d’un ancien, habitant un village

situé de l’autre côté des Rocheuses, portant

de surcroît le nom (modifié) du collège, soulève

beaucoup d’intérêt de ce côté-ci

des Rocheuses, mais… les pères De Smet et Point, qui

ont évangélisé les autochtones des tribus Cœur

d’Alène et Pend d’oreille, n’étaient

pas de Montréal. Les lignes qui suivent relatent les hauts

fait des ces deux Jésuites des Montagnes Rocheuses.

Le

père De Smet.

Pierre-Jean De Smet, naît

en 1801 dans ce qui allait plus tard devenir la Belgique. Inspiré

par les récits d’un missionnaire belge revenu du Kentucky,

il émigre aux États-Unis et fait son noviciat à

Baltimore. En 1823, il fait partie d’un groupe de novices

appelés par l’évêque de la Nouvelle-Orléans,

Mgr Dubourg, à établir une mission à Florissant,

village situé à l’embouchure du Missouri, près

de Saint-Louis. C’est là qu’il est ordonné

prêtre en 1827. En plus du ministère auprès

des indiens Osages, il contribue à la fondation du collège

de Saint-Louis où il enseigne la religion, l’anglais

et l’agriculture pour ensuite devenir procurateur et préfet

des études. Le collège de Saint-Louis deviendra université

en 1832.

Le Père De Smet

reviendra chez les siens en Belgique pour recueillir des fonds au

bénéfice de l’Université Saint-Louis

mais, pour diverses raisons, il ne retourne aux États-Unis

qu’après quatre années. Entre-temps, la ville

de Saint-Louis s’est rapidement développée et

le jésuite exercera dorénavant son ministère

plus loin à l’ouest auprès des ces quelques

200 000 autochtones que le gouvernement américain a déportés

à l’ouest du Mississipi, pour faire place à

la « civilisation ». Ces transferts massifs de populations

bouleversent les communautés autochtones, entraînent

des conflits, et le père De Smet trouve largement de quoi

mettre à profit ses talents de conciliateur et de négociateur.

Nous sommes en 1838 et le père De Smet se rend à Council

Bluffs (Omaha) sur le Missouri, près de l’embouchure

de la rivière Platte, où il devient le pasteur des

Potawatomis, que le gouvernement américain a chassés

de leurs territoires de l’Illinois et de l’Indiana..

En 1839, deux autochtones

de la tribu des Têtes-Plates, Pierre Gaucher et Ignace La

Mousse, traversent les Rocheuses à destination de Saint-Louis

afin d’obtenir une « Robe Noire » pour leur communauté.

Leur demande sera agréée et c’est le père

De Smet qui sera mandaté l’année suivante pour

aller servir les communautés autochtones au-delà des

Rocheuses.

En 1841, le père

De Smet fonde la mission de Sainte-Marie, sur la rivière

Bitterroot, un affluent du fleuve Columbia, pour desservir la tribu

des Têtes-Plates. D’autres missions seront créées

sous son autorité dans la région par les jésuites

Huet et Point, parmi les « Cœur d’alène

» et les « Pend d’oreille ».

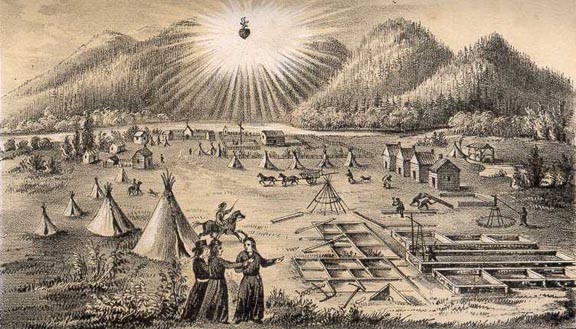

Fondation

de la mission Sainte-Marie.

Ces missions se situent à l’intérieur

du vaste territoire de l’Oregon, qui s’étendait

alors de la Californie jusqu’à la limite sud de la

colonie russe de l’Alaska. En attendant de pouvoir s’entendre

sur le tracé d’une frontière, l’Angleterre

et les États-Unis avaient convenu en 1818 de faire provisoirement

de cette région au-delà des Rocheuses une zone ouverte

aux citoyens des deux pays. Cette entente allait permettre à

la Compagnie de la baie d’Hudson de renforcer ses activités

de traite des fourrures dans la vallée du fleuve Columbia,

avec le concours des voyageurs

« canadiens »

et « iroquois » qui s’étaient établis

le long des affluents du Columbia et avaient donné des noms

français à plusieurs sites de la région. Recrutés

au départ par la Compagnie du Nord-Ouest et la Pacific Fur

Company, ces voyageurs étaient devenus les premiers colons

de l’Oregon.

Des ecclésiastiques

canadiens tels les pères Blanchet, Bolduc et Demers vinrent

à cette époque exercer leur ministère dans

l’Oregon à l’invitation de la Compagnie de la

baie d’Hudson, mais ils desservaient surtout les zones basses,

plus près du Pacifique ; de plus et ils n’étaient

pas jésuites.

De Smet restera dans l’Oregon

jusqu’à sa mort en 1873. À l’hiver 1845-46

il séjournera dans ce qui n’était pas encore

le Canada, dans la région d’Edmonton et Jasper, pour

parlementer avec les Pieds-Noirs souvent en conflit avec les Têtes-Plates.

Ce sera la seule fois qu’il viendra au Canada, à part

un bref séjour à Halifax.

Si De Smet a été

le fondateur des missions de l’Idaho, sa renommée tient

beaucoup également à son important rôle de négociateur

entre le gouvernement américain et les tribus de l’Ouest,

ce qui a permis d'éviter de grandes effusions de sang.

Nicolas

Point

Nicolas Point naquit à

Rocroy, dans le Nord de la France en 1799. Il entra chez les Jésuites

en 1819 à Saint Acheul et y exerça son ministère,

pour ensuite être affecté à Fribourg (Suisse)

puis à San Sebastian, en Espagne, où il fut vice-recteur

du collège Saint-Roch. Les Jésuites étaient

à cette époque l’objet d’une forte opposition

dans une Europe où régnaient les idées libérales

; lorsqu’ils furent expulsés d’Espagne en 1834,

les supérieurs de Nicolas Point l’envoyèrent

en Amérique et il débarqua à New York en 1835.

D’abord affecté à l’école St. Marys,

au Kentucky, il travailla ensuite à la construction du collège

Saint-Charles, à Grand Coteau en Louisiane et fut affecté

en 1840 à Saint-Louis où il rencontra le Père

De Smet.

Il accompagna De Smet dans son voyage

de 1840 dans les Rocheuses et il s’y établit pour instruire

les tribus Têtes Plates et Cœur d’Alène.

Il écrit alors un journal de ses activités et surtout,

il réalisera de saisissants croquis de la vie et des mœurs

de ces Amérindiens. Vers la fin de sa vie, il souhaita vivre

dans un milieu où il aurait plus d'occasions de parler français,

et c’est ainsi qu’il fut affecté en 1859 au noviciat

du Sault-au-Récollet, sur l’île de Montréal.

Il y rédigea un récit de sa vie, intitulé

Souvenirs des Montagnes Rocheuses. Le père Point mourut

à Québec en 1868.

Le rôle important que jouèrent

les Jésuites au Canada nous fait quelquefois oublier leur

rayonnement dans plusieurs régions des États-Unis,

où ils ont été présents depuis le début

du XVIIe siècle. La question de notre confrère Vilandré

nous donne l’occasion de nous le rappeler.

N. B. : Cet article est basé pour l’essentiel sur le

site WEB suivant consacré au Père De Smet :

http://users.skynet.be/pater.de.smet/pj-f/pagina1.htm

Richard L’Heureux, C. 62

Remonter

En

bref

Les jumeaux Gilles

et Paul Dufault, C. 61, nous ont transmis la note suivante.

« Ils sont tous deux « doyens », dans leurs domaines

respectifs. Gilles, actuel directeur général du Centre

de la santé et des services sociaux du Vieux Longueuil et

de Lajemmerais, incluant le Centre hospitalier Pierre-Boucher, trois

CLSC, huit CHSLD ainsi qu’une multitude de points de service,

est directeur général dans le secteur de la santé

et des services sociaux depuis 1972. C’est un record québécois

de longévité à ce poste. Il fait également

partie du personnel enseignant de la faculté de médecine

de l’Université de Montréal. Paul, actuel commissaire

à la Commission des relations du travail du Québec,

est juge administratif depuis 1978. @

Loin mais fidèle…

Paul Vilandré, C. 59, vient de renouveler sa cotisation pour

trois ans, en ajoutant un don pour la continuité de l’Association.

Établi en Californie depuis une trentaine d’années,

Paul a fait le voyage pour participer aux retrouvailles de ses confrères

du conventum 59 en décembre 2001 ! L’éloignement

ne l’empêche pas de garder le contact. Après

une maîtrise en administration à Harvard, Paul a fait

carrière dans la Silicon Valley notamment dans le domaine

des communications sans fil ! Bravo, Paul, de rester fidèle

malgré l’éloignement. @

Soirée

bénéfice bénéfice pour le Théâtre

Longue Vue 2. Voici les noms des cinq gagnants d'une paire

de billets pour cet événement qui a eu lieu au Gesù

le 18 novembre 2004 : Jean-Jules Guilbault, C. 50, André

Boudrias, C. 59, J. Robert Leroux, C. 63, André Bailly, C.

64 et Daniel Alain Dagenais, C. 68. La soirée comportait

la présentation du Jeu de l'amour et du hasard de Marivaux.

Remonter

Passons

sur l'autre rive (Marc 3,35)

Errata : Dans le numéro précédent, nous

avons annoncé par erreur le décès de Jean-Guy

Nadeau, C. 48 ; nous en sommes vraiment désolés. De

plus, Jean Désormeaux n'était pas optométriste,

mais technicien de laboratoire et il appartenait au conventum 47,

non pas au conventum 48.

Jean Chapdeleine,

C. 31, haut fonctionnaire du gouvernement du Canada et

du Québec, décédé à Québec

le 1er février 2005. Il a été tour à

tour ambassadeur du Canada en France (1956-1965) puis délégué

général du Québec à Paris (1965-1976).

Il a terminé en 1981 sa carrière au ministère

des Affaires intergouvernementales du Québec. On lui a attribué

les titres de Commandeur de la Légion d'honneur, d'Officier

de l'Ordre national du Québec et d'Officier de l'Ordre de

la Pléiade. L'ancien ministre Gilles Loiselle l'a qualifié

de « père de la diplomatie québécoise

contemporaine.»

Antoine Bonin,

C. 35, décédé à Granby le 10

octobre 2004.

Paul-Émile

Papillon, s. j., C.35, décédé à

Saint-Jérôme le 31 janvier 2005. Il entra chez les

jésuites en 1937 et fut ordonné prêtre en 1949.

Il a occupé les fonctions de supérieur du noviciat

des jésuites (1951-1958), de supérieur de la villa

Saint-René-Goupil et d'assistant du supérieur du collège

de l'Immaculée Conception (1964-2000).

Ernest Cartier,

C. 37, courtier en assurances, décédé

à Montréal le 21 septembre 2004.

Marcel Arseneault,

C. 38, capitaine d'artillerie, décédé

en 2004 à … le …

Gérard

Saint-Denis, C. 38, publicitaire, décédé

à Montréal le 22 septembre 2004. Il travailla pendant

41 ans dans diverses agences de publicité, étant l'un

des pionniers de la publicité en langue française.

Après sa retraite en 1979, il consacra son expérience

de publicité et de marketing à des organismes communautaires,

notamment l'Institut national du Canada pour les aveugles et la

Société Saint-Vincent-de-Paul. Son ardent travail

de bénévole lui a valu, en 1993, de recevoir du Gouverneur

général du Canada la médaille commémorative

de la Confédération.

Pierre C. Grothé,

C. 40, ingénieur et professeur à l'École

Polytechnique, décédé à Outremont le

31 octobre 2004.

Gaëtan Lemire,

C, 41, médecin chirurgien, décédé

à Le Gardeur le 5 janvier 2005. Le docteur Lemire a exercé

sa profession pendant 27 ans à Sainte-Anne-des-Monts en Gaspésie.

Remi Potvin, s.

j., C. 41, décédé à Saint-Jérôme

le 26 novembre 2004. Entré chez les jésuites en 1945,

il a été ordonné prêtre en 1955. Il a

enseigné au collège Saint-Ignace pendant sa régence.

Par la suite, il occupa les postes suivants : assistant du maître

des novices 1959-1962), maître des novices (1962-1968), supérieur

de la maison Bellarmin (1973-1976) puis de la villa Saint-René-Goupil

à Longueuil (1976-1984) et enfin du centre Vimont à

Montréal (1986-1991). De 1991 à 1997, il a été

assistant du Provincial des Jésuites.

Angelo Kakos,

C. 43, médecin, décédé à

Boucherville le 24 janvier 2005.

Arthur Poirier,

C. 44, administrateur scolaire, décédé

à Lachine le 2 janvier 2005.

Jean-Charles Paquette,

C. 45, technicien de laboratoire, décédé

à Fabreville le 29 septembre 2004. Il a été

assistant de recherche puis chef du laboratoire BCG à l'Institut

Armand-Frappier de Montréal.

Bruno Lavigne,

C. 46, optométriste, décédé

à Beloeil le 18 décembre 2004.

Yves Mayrand,

C.49, médecin, décédé à

Laval le 20 décembre 2004.

Maurice L'Écuyer,

C. 51, médecin orthopédiste, décédé

à Richmond, Texas, le 28 décembre 2004.

Jean Gaudry, C.

53, propriétaire d'une concession d'automobiles,

décédé à Stuart en Floride le 25 janvier

2005.

Marcel Laperrière,

C. 56, prêtre à la retraite, décédé

à Montréal le 3 février 2005.

Remonter

|