Le

mot du président

Et l’humanisme ?

Le ministre de l’Éducation du Québec l’avoue

: il ne comprend rien aux bulletins de ses enfants !

Triste dérive d’une éducation nationale qui

a voulu faire table rase des acquis. Pourtant, il existe une pratique

pédagogique qui a subi l’épreuve du temps, celle

qui nous a formés : l’humanisme.

Je vous livre mes réflexions à ce propos dans le

présent bulletin, réflexions nourries par près

de cinquante ans de métier.

Le président,

Emile Robichaud C.53

FÊTE

ANNUELLE DES ANCIENS

Le lundi 24 avril 2006

Au Gésù

1202, rue de Bleury à Montréal

La tendance se maintient… À cause de la diponibilité

des salles au Gésù, il semble que la fête annuelle

des anciens soit fixée pour de bon au dernier lundi d’avril.

Inscrivez donc ce rendez-vous à votre agenda et invitez d’autres

membres de votre conventum à se joindre à vous.

Programme

Remonter

Vie des conventums

N.D.L.R. Sauf indication contraire, les personnes apparaissant

sur les photos sont identifiées de gauche à droite.

On trouvera généralement dans le site Internet de

l’Association un compte rendu plus élaboré de

ces rencontres et des photos en plus grand nombre.

Après un sommet de six rencontres en 2004, les réunions

de conventum marquent une pause en 2005 avec deux rencontres, soit

celles des conventums de 1945 et de 1959. Pour le conventum de 1950,

dont la réunion quinquennale se serait normalement tenue

à l’automne, cette rencontre est simplement remise

au printemps.

Conventum 1945

Le conventum 1945 se réunissait le 15 novembre dernier,

regroupant six de ses membres les plus assidus: Jacques Beauchamp,

le Père Guy Demers, s.j., Maurice Joubert, Claude Leduc,

Pierre Loyer et Jean-Paul Ouellette.

La réunion s’est tenue au restaurant « Le bistro

gourmet » sur la rue St-Mathieu. Ce fut l’occasion pour

nos collègues de se remémorer leurs confrères

étudiants ainsi que les grands enseignants de l’époque

qui ont marqué plusieurs générations : Les

pères Maurice Vigneau, Bernard Taché, Georges-Henri

d’Auteuil, Clément Lamarche, et leur professeur de

mathématique Émile Gérard. Ils ont aussi eu

une bonne pensée quelqu’un qui jouait alors un rôle

souvent ingrat mais nécessaire, le préfet de discipline

Dorval Monty s.j.

Conventum 1959

Modèle de fidélité, le conventum 59 continue

de se réunir à chaque année. Comme le restaurant

Marché Mövenpick de la Place Ville-Marie, où

se sont tenues les quatre dernières retrouvailles annuelles

d’automne du conventum 59, a fermé ses portes, il fallait

trouver une formule tout aussi conviviale tout en respectant les

disponibilités pécuniaires de chacun…

Le 2 novembre 2005, Jacques

D. Girard a invité et reçu les confrères chez

lui pour l’apéro, après quoi nous nous sommes

retrouvés pour un souper dans un bon restaurant vietnamien

du quartier Notre-Dame-de-Grâce.

À la vingtaine de confrères présents, Jean

Ruest a communiqué les résultats d’un sondage

effectué en mars 1961 auprès d’élèves

du collège, dans le cadre d’un travail en sociologie

pour le professeur Jogues Girard.

La question posée comportait quatre choix de réponse.

Elle était suivie d’un espace d’une demi-page

pour la justification.

Êtes-vous en faveur…

- de l’annexion du Canada aux États-Unis : 4 %;

- de l’annexion du Canada français à un Canada

anglophone : 1 %;

- de l’indépendance du Canada français : 35

%;

- du statu quo (demeurer dans la situation actuelle)

: 60 %.

Les justifications ont permis de ventiler ainsi les réponses

du statu quo :

neutre : 22 %;

amélioré : 20 %;

favorable à plus d’indépendance : 18 %.

Donner brièvement les raisons de votre réponse.

Jean a lu, à ceux qui le souhaitaient, la réponse

et la justification qu’ils avaient données alors. Passionnant!

Parmi les commentaires, certains ont trouvé que nous n’étions

pas très «révolutionnaires» et d’autres,

que les opinions n’avaient pas beaucoup changé.

François Cousineau

se met alors au piano pour une ronde de refrains nostalgiques repris

en chœur. Il faudra insister pour que les confrères

quittent et se rendent au resto. Les retrouvailles de conventum

: un plaisir toujours renouvelé!

Bernard Downs

Conventum 1950

Préférant le printemps à l’automne,

le conventum 1950 se réunira le mardi 9 mai, à 18

:00 heures, au restaurant « Les infidèles »,

situé au 771, rue Rachel est. Pour plus de renseignements,

communiquer avec Gilles Lavigueur, 514 769 1805.

Remonter

Les lieutenants-gouverneurs

Gaspard Fauteux et Jean-Louis Roux au cœur de l’histoire

du Québec

Le vendredi deux décembre dernier, Madame

Lise Thibault, lieutenant-gouverneur du Québec, présidait

au lancement d’un très bel ouvrage intitulé

: L’Histoire du Québec à travers ses

lieutenants-gouverneurs. Elle avait invité à

cette impressionnante cérémonie des représentants

de toutes les institutions qui ont formé des lieutenants-gouverneurs

du Québec. Le président de votre association

y était, accompagné de son épouse. La

dédicace qu’a rédigée Madame Thibault

dans l’exemplaire qui était réservé

à l’Association des Anciens du Collège

dit l’essentiel :

«Monsieur Émile Robichaud

Comme président des Anciens

du Collège Sainte-Marie

où les lieutenants-gouverneurs

Gaspard Fauteux

Jean-Louis Roux

ont puisé valeurs et savoir»

Notre collègue Jean-Louis s’est excusé

de son absence, retenu qu’il était à Montréal

par son rôle dans Antigone, au Théâtre

du Nouveau-Monde.

La présentation officielle des représentants

de chacune de ces institutions était, en quelque sorte,

un rappel du rôle important qu’elles ont joué

dans l’histoire du Québec.

Décidément, la «grande noirceur»

n’était pas aussi noire que d’aucuns le

proclament.

Le président,

Émile Robichaud C. 53

|

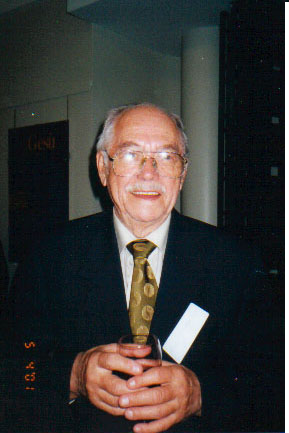

M. Émile Robichaud,

Président de l’AACSM, l’Honorable Lise

Thibault,

Lieutenant-gouverneur du Québec,

Madame Cécile Robichaud |

Remonter

La pratique pédagogique

à l’épreuve du temps

Le temps, a dit un sage, se venge de ce qu’on fait sans lui

: les réformateurs de nos systèmes d’éducation

l’ont oublié. Leur légèreté nous

a transformés en Sisyphes, condamnés à remonter

à perpétuité le rocher des réformes.

Le temps…

Le temps que l’homme prend pour s’arrêter, pour

réfléchir, pour observer en lui et autour de lui le

travail de la Vie et en transmettre l’essentiel à ceux

qui viennent après lui : la vie, la pensée, la culture…

Le temps que l’homme façonne : l’histoire…

Définir ainsi le temps, c’est reconnaître à

l’homme une liberté, un accès, à l’universel

que lui ont refusés, sans le dire et, souvent même,

sans s’en rendre compte, une bonne partie des artisans des

réformes scolaires des quarante dernières années.

Le temps que l’homme prend…

La bousculade qui a présidé aux grandes réformes

de l’éducation n’est pas un accident de parcours

: il fallait faire vite, il fallait changer, tout changer pour suivre

le cours de l’histoire devenue porteuse du salut

: l’histoire avait assumé le rôle de Dieu ! Et

ce dieu exigeant ne souffrait pas que l’on résistât

au premier de ses commandements : le progrès. Prendre le

temps de réfléchir, de mesurer l’impact des

changements, c’eût été, en quelque sorte,

pécher contre l’esprit du progrès, le seul

péché qui ne sera pas pardonné.

Ainsi imprégnés d’historicisme, les réformateurs

se sont lancés, tête première… en avant

: il fallait, selon l’expression reçue, aller de

l’avant : pas question, surtout de revenir en arrière.

C’est ainsi que le progrès s’est trouvé

figé dans un monde à deux dimensions : l’avant

et l’après. Il n’y avait plus de progrès

que linéaire et tout ce qui appartenait au passé était…

dépassé. Cela valait pour les manuels, pour les programmes,

pour les méthodologies, pour les maisons d’éducation

et pour les philosophies de l’éducation.

Tout cela procède, aussi, d’une véritable révolution

dans l’ordre de la pensée : dans cette vision matérialiste,

structuraliste du monde, «L’homme meurt comme sujet

autonome et devient le champ d’action de forces ou de structures

qui échappent à son appréhension consciente.»1

Il lui faut donc se soumettre au déroulement de l’histoire

et en suivre le cours le plus fidèlement possible.

Il n’y a plus de vérités permanentes, d’invariants

qui échappent aux temps. Il n’y a de réel (et

d’utile) que l’actuel.

La pratique pédagogique contemporaine est imprégnée

de cette conception de l’histoire et du rôle de l’homme

dans l’histoire.

L’obsession du changement a pris la place de la recherche

du sens.

Il faut voir, entre autres, les tableaux comparatifs que les technocrates

utilisent pour vendre le progrès. Ainsi, autrefois

les enseignants se limitaient aux connaissances : à l’avenir,

enfin, ils s’occuperont, grâce aux nouveaux programmes,

des habiletés ! Et, bien sûr, résultera,

de tout cela, une évaluation différente :

car évaluer une habileté, c’est évaluer

si un élève a intégré des connaissances

dans la pratique.

Vous aurez beau rappeler qu’une dictée, qu’une

version latine, qu’un problème d’algèbre

n’ont jamais été autre chose que l’évaluation

de l’intégration des connaissances dans la pratique,

rien n’y fait : la loi du progrès exige que chacune

des institutions consacre des sommes d’argent énormes

à l’achat de nouveaux manuels conformes aux

exigences des nouveaux programmes eux-mêmes fidèles

à la nouvelle dialectique.

Pourtant la sagesse nous avait appris que «l’excès

dans la mise en œuvre se fait aux dépens de la recherche

du sens.»2 Mais cette recherche du sens exige que l’homme

prenne du temps…

Du temps pour réfléchir…

Du temps pour vivre avec la pensée…

Du temps pour partager, avec d’autres hommes qui ont vécu

avant lui et qui vivent en même temps que lui, le fruit de

ses réflexions.

Cette recherche du sens exige, surtout, que l’homme ne se

considère pas uniquement comme le produit de son temps mais

reconnaisse «l’aptitude de l’esprit à traverser

l’histoire sans s’abîmer complètement en

elle.»3

Le temps que l’homme façonne…

L’homme a laissé des traces dans sa longue traversée

de l’histoire. Des traces dans le langage qu’il a façonné

pour se saisir lui-même et pour saisir l’univers, pour

se dire à lui-même et dire aux autres le fruit de sa

longue observation de son monde intérieur et du monde qui

l’entoure. Langage aux multiples facettes et aux multiples

moyens, oeuvres passées au crible du temps et parvenues jusqu’à

nous pour nous rappeler que l’esprit humain est au cœur

de l’histoire et qu’il l’a traversée «sans

s’abîmer complètement en elle».

Comme ils sont beaux les mots bizarres, les mots exceptionnels

quand on les considère ainsi comme des traces de l’esprit

humain ! Et combien significative de l’esprit du temps que

cette volonté récemment proclamée de simplifier

la langue, de créer un nouveau français standard

épuré des fantaisies de l’esprit humain ! Volonté

de tout clarifier, de tout standardiser alors que «les

mots fixés, établis depuis très longtemps,

les mots qui avaient servi à des milliers d’existences

humaines, se chargeaient d’émotion, d’un voltage

considérable, qu’ils ont perdu.» Et Marguerite

Yourcenar d’ajouter : Il y a des domaines, comme la religion

ou la poésie, qui doivent rester obscurs ou éblouissants,

ce qui revient au même.»>4

L’éblouissement, cette troisième dimension

par laquelle l’esprit humain échappe au temps et marque,

aussi, le temps.

L’éducation, qui étouffe dans son pauvre monde

à deux dimensions, a grandement besoin d’éblouissement

car dans sa course folle, dans sa progression insensée,

il n’y a aucune recherche du sens.

Tout se passe comme si on avait oublié que l’âme

humaine est capax hominis, apte à saisir le sens

de la démarche humaine, au même titre que saint Augustin

disait que l’homme est capax Dei.

Au-delà du temps…

Quand nous aurons compris que «l’universalité

se situe dans la dimension de la profondeur et non dans l’extension,»5

quand il se trouvera un nombre raisonnable d‘éducateurs

qui croiront que nous pouvons «entrer en communion avec tout

le passé et ainsi nous arracher à l’étroitesse

de notre temporalité première et partager avec les

meilleurs esprits ces vérités magnifiques et éternelles»

(quae immensa, quae éterna sunt)6, alors, mais alors seulement,

l’éducation retrouvera un sens.

Nous cesserons de tout bousculer, de tout chambarder parce que

nous aurons enfin compris que «toute vérité

(…) ne s’offre pas à nous sous forme de parcelles

de métal natif à l’état pur, mais à

l’état d’alliage ou de combinaison avec une réalité

humaine.» 7

Et nous retrouverons le respect des grands maîtres et des

grandes œuvres parce que, plutôt que de consacrer toutes

nos énergies à modifier l’apparence des choses,

nous en rechercherons le sens.

À la fin de ses Mémoires d’Hadrien,

Marguerite Yourcenar cite ce beau poème de l’empereur

:

Animula vagula, blandula…,

Petite âme, âme tendre et flottante,

compagne de mon corps, qui fut ton hôte,

tu vas descendre dans ces lieux pâles,

durs et nus, où tu devras renoncer

aux jeux d’autrefois. Un instant encore,

regardons ensemble les rives familières,

les objets que sans doute nous ne reverrons plus…

Tâchons d’entrer dans la mort les yeux ouverts…8

Mort en 138, l’empereur nous est, ô combien, contemporain.

Entre son dialogue intérieur avec sa petite âme,

tendre et flottante et la méditation d’Allan Bloom

sur l’Âme désarmée, dix-huit

siècles et demi se sont écoulés…

Non, l’esprit de l’homme ne s’est pas complètement

abîmé dans l’histoire…

Quae aeterna quae immensa sunt…

Emile Robichaud C. 53

1 FINKIELKRAUT, Alain, La défaite de la

pensée, Paris, Gallimard, 1987, p. 80.

2 DUFRESNE, Jacques, La Reproduction humaine industrialisée,

I.Q.R.C., Québec, 1986, p. 88.

3 INKIELKRAUT, Alain, ibid, p. 124.

4 OURCENAR, Marguerite, Les Yeux ouverts, Paris, Le Centurion, 1980.

5 MARCEL, Gabriel, Les hommes contre l’humain, Paris, Éditions

du Vieux Colombier, 1951, p. 202.

6 SÉNEQUE, De brevitate vitae 14, 1-2.

7 MARROU, Henri-Irénée, De la connaissance historique,

Paris, Seuil, 1954.

8 YOURCENAR, Marguerite, Mémoires d’Hadrien, Paris,

Plon, 1951, p. 423.

Remonter

Les

anciens publient…

La chronique “Les anciens publient” paraît ordinairement

dans le bulletin qui suit le Salon du livre de Montréal et

se base sur un recensement paraissant dans le programme du Salon.

Nous y ajoutons d’autres publications quand nous en sommes

informés mais nous réalisons bien que notre liste

n’est pas complète

Francine ALLARD, C. 68, Mon royaume pour un biscuit, aux

éditions Hurtubise HMH.

Pierre CAMU, c. 42, Le Saint-Laurent et les Grands Lacs,

aux éditions Hurtubise HMH.

Pierre DANSEREAU, C. 29, LA LANCÉE, chez Multimondes. Il

s’agit du premier tome de l’autobiographie du grand

environnementaliste, couvrant les années 1911 à 1936.

Marcel DUBÉ, C. 49, ANDRÉ PITRE, aux éditions

Art Global.

Jérôme ÉLIE, élève au collège

de 1956 à 1961, L’ESTRANGE DANS SA NUIT, aux éditions

de la Pleine Lune.

Laurent LAPLANTE, ancien professeur de Méthode au collège,

JE N’ENTENDS PLUS QUE TON SILENCE, aux éditions JCL.

Remonter

Suggestion

pour une bonne action

Au cours de l'année 2005, j'ai eu le bonheur de rendre visite

au père Gérard Delisle en deux occasions à

la résidence des jésuites à Saint-Jérôme.

La première fois, c'était avec un vieux copain des

années cinquante, François Trépanier, qui fut

élève au collège de 1949 â 1952, soit

des Éléments français à la Méthode.

Lorsque nous nous sommes rencontrés, j'arrivais en Éléments

latins. Et notre premier souvenir commun (il y en a eu des milliers

depuis, d'autant plus que nous avons été collègues

à LA PRESSE et que nous nous sommes mariés le même

jour, en 1962...), ce fut une baignade au cap Saint-Jacques, organisée

par le père Delisle.

Notre intention commune ce jour-là de février, c'était

d'amener le père Delisle luncher au restaurant. Pas question,

dit-il (d'autant plus que ses vieilles jambes compliquent ses déplacements!)

Nous étions ses hôtes, et c'est lui qui nous invitait

à prendre le repas à la résidence des jésuites.

Durant le repas, le père Laval Girard s'est joint à

nous, décuplant ainsi le plaisir que me procurait cette visite.

Nous avons passé environ trois heures en sa compagnie, à

ressasser de vieux souvenirs de cette incroyable maison d'institution

et de formation personnelle qu'était le collège Sainte-Marie.

Les yeux du père Delisle pétillaient de plaisir. Il

n'avait pas besoin de nous dire à quel point il était

heureux, ça se devinait tellement facilement.

J'y suis retourné en novembre, cette fois avec ma femme

Martha et mon frère Gilles, avec des résultats semblables,

quoique les souvenirs qu'on a partagés prenaient évidemment

une autre dimension, tant avec mon épouse qu'avec mon frère,

lui-même élève au collège.

Je reconnais que le préambule est démesurément

long pour en arriver à la suggestion que je veux vous proposer,

et qui se résumera en quelques lignes.

Si vous avez du temps libre, et si les déplacements en voiture

ne vous sont pas trop pénibles, et si, en second lieu, vous

connaissez un ancien professeur du collège qui vit sa retraite

à la résidence de Saint-Jérôme, trouvez

le moyen de lui rendre visite. C'est une marque de gratitude qui

fait grandement plaisir, et qui vous réchauffe le coeur.

Et je vous garantis que tant à l'aller qu'au retour, pendant

le voyage en voiture, le collège Sainte-Marie occupera toute

la place dans vos réflexions. Quel bonheur!

Guy Pinard C. 57

Remonter

Henri

Tranquille 1916 – 2005 : Témoignage d’un jeune

collégien

Nous sommes en 1947. Un jeune collégien quitte le Couvent

des Sœurs de la Providence, coin Ste-Catherine et St-Hubert.

Il y sert la messe tous les matins et en retour, les bonnes Religieuses

lui assurent le vivre et le couvert.

Il s’achemine vers le Collège Ste-Marie où

il fait ses études classiques.

Il ne peut s’empêcher d’entrer à la Librairie

Tranquille, 87 ouest rue Ste-Catherine, tél. : BE 6571. Derrière

un comptoir surchargé de livres, surgit un Monsieur.

« Qu’est-ce que je peux faire pour toi mon garçon?»

C’était mon premier contact avec Henri Tranquille.

« J’aime beaucoup lire Monsieur; je suis un collégien

du Ste-Marie, mais pas très riche…Que me conseillez-vous?»

J’avais 16 ans! Il m’amène devant une étagère

où règne la Collection Nelson, livres de poche du

temps.

«

J’ai ici quelque chose qui devrait t’intéresser

: le Comte de Monté-Cristo d’Alexandre Dumas, en 6

volumes.» «

J’ai ici quelque chose qui devrait t’intéresser

: le Comte de Monté-Cristo d’Alexandre Dumas, en 6

volumes.»

« Combien?

- Je te laisserais ça à 40 cents du volume.

- 4 fois 6 égale 2,40$! Ouf! Je suis intéressé,

mais ne dispose pas d’une pareille somme!

- Tu m’as l’air d’un jeune homme honnête;

je vais faire un marché avec toi; je te vends le premier

volume et je te garde les autres. Tu peux venir les chercher quand

tu voudras.»

Ce fut notre première entente, mais non la dernière.

J’ai encore, à l’âge de 75 ans, une soixantaine

de volumes de la Collection Nelson dans ma bibliothèque :

Alphonse Daudet, Charles Dickens, les Pensées de Pascal et

même l’Introduction à la vie dévote de

Saint-François-de-Sales…« Il faut varier tes

lectures…» , me disait-il en riant.

Et puis la vie nous a séparés. J’ai eu le bonheur

de le revoir en 2001, à l’occasion d’une rencontre

des Anciens du Ste-Marie. Nous avons échangé. Il n’avait

pas changé…toujours rieur et doté d’une

mémoire extraordinaire.

Il est décédé le 20 novembre 2005, à

l’âge de 89 ans…

Merci Henri pour tout ce que tu m’as donné et que

j’ai transmis à des milliers d’étudiants

pendant mes 32 ans d’enseignement.

En 2006, j’ai toujours un livre à lire sur ma table

de chevet et ce goût de la lecture, c’est toi qui me

l’a donné…

Léo Côté, C.50

Remonter

En

bref

Jacques R. Roy, C. 57, est devenu le 4 novembre 2005, le trente-sixième

président de la Conférence des juges du Québec

qui regroupe les juges des trois Chambres de la cour du Québec:

Chambre civile, Criminelle et pénale et Jeunesse ainsi que

les juges des Cours municipales de Montréal, Québec

et Laval.

La revue Relations publiée par les Jésuites depuis

1941 continue de susciter la réflexion sur les grands enjeux

de notre temps. Le numéro de janvier-février 2006

présente un dossier intitulé « à la rencontre

de l’islam ». Celui de mars-avril est consacré

aux luttres des femmes dans les pays du Sud. Pour en savoir plus,

consulter le site de la revue : www.revuerelations.qc.ca.

Remonter

Le collège Sainte-Marie

et ses parrains politiques.

Nous connaissons bien le rôle du père Félix

Martin S.J. comme fondateur du collège Sainte-Marie, et tout

ce qu’il a fait pour son développement. Non seulement

en était-il le fondateur, mais il en fut même au départ

le propriétaire, ayant acheté en 1846 le terrain Donegani

où devait être construit le collège.

Mais

pour fonctionner normalement, le collège devait être

doté du statut juridique que donne l’incorporation

et celle-ci devait être votée en chambre par les représentants

du peuple. Nous sommes à l’époque du Canada-Uni,

plus de dix après qu’une loi du Parlement britannique

ait réuni les deux chambres du Bas et du Haut Canada. La

création d’une institution d’enseignement secondaire

dirigée par les Jésuites au départ n’allait

pas de soi. Les tensions sont encore vives entre les communautés

après que des émeutiers aient mis le feu au Parlement

à Montréal pour protester contre la loi indemnisant

ceux qui avaient subi des dommages lors de la rébellion de

1837-38. Il fallait vaincre l’opposition de nombreux députés

anti-catholiques orangistes et autres qui redoutaient l’influence

du clergé. Mais

pour fonctionner normalement, le collège devait être

doté du statut juridique que donne l’incorporation

et celle-ci devait être votée en chambre par les représentants

du peuple. Nous sommes à l’époque du Canada-Uni,

plus de dix après qu’une loi du Parlement britannique

ait réuni les deux chambres du Bas et du Haut Canada. La

création d’une institution d’enseignement secondaire

dirigée par les Jésuites au départ n’allait

pas de soi. Les tensions sont encore vives entre les communautés

après que des émeutiers aient mis le feu au Parlement

à Montréal pour protester contre la loi indemnisant

ceux qui avaient subi des dommages lors de la rébellion de

1837-38. Il fallait vaincre l’opposition de nombreux députés

anti-catholiques orangistes et autres qui redoutaient l’influence

du clergé.

Le projet de loi incorporant le collège Sainte-Marie fut

présenté à l’assemblée du Canada-Uni

en août 1852 par John Young, député de Montréal

et commissaire des Travaux publics, homme d’affaires aux nombreuses

réalisations dont la moindre n’est pas la construction

du port de Montréal. On s’étonnera peut-être

qu’un député né en Écosse, de

foi protestante propose la loi d’incorporation d’une

institution catholique et française telle que le collège

Sainte-Marie. Il faut savoir que le collège est situé

à l’intérieur des limites de son comté.

Ensuite, tout français qu’il soit par sa direction

et ses méthodes d’éducation, le collège

ouvrait alors ses classes aux élèves de langue anglaise

autant que de langue française. Le projet de loi d’incorporation

du collège Sainte-Marie est présenté en première

lecture le 27 août 1852.

Le débat sur le projet de loi aura lieu lors de la deuxième

lecture du projet de loi, le 16 octobre 1852, et donne lieu à

des prises de position fort révélatrices. George Brown,

député indépendant très influent dans

le Haut-Canada, s’opposa avec force à l’incorporation

du collège Sainte-Marie, invoquant la présentation

imminente d’une loi-cadre devant régir l’ensemble

des institutions d’éducation et de charité.

En fait, Brown était opposé aux institutions «

séparées » françaises et catholiques,

qu’il fustigeait dans son journal The Globe. George-Étienne

Cartier pour sa part, adopte une attitude plus ambiguë, disant

(en se référant à Brown) qu’« il

n’aime pas les hypocrites, qu’ils soient Jésuites,

Baptistes ou Free churchmen »…. Il n’en appuie

pas moins le projet de M. Young (Journal de Québec, 16 octobre

1852). D’autres députés, comme Joseph Cauchon,

se prononceront sans réserve en faveur du projet d’incorporation

du Collège Sainte-Marie.

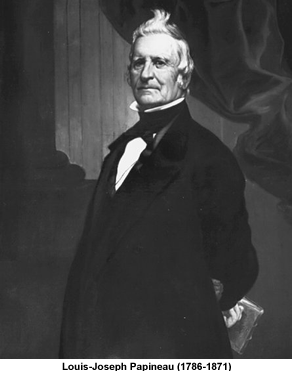

Mais

celui qui défendra avec le plus de conviction l’incorporation

du collège des Jésuites sera l’ancien chef du

Parti canadien devenu Parti patriote, un tribun agnostique qui refusera

les sacrements jusque sur son lit de mort : Louis-Joseph Papineau.

Il n’est pas resté de texte de son discours, mais les

journaux de l’époque relateront qu’il fit un

fort vibrant éloge des institutions d’éducation

du Bas-Canada. Mais

celui qui défendra avec le plus de conviction l’incorporation

du collège des Jésuites sera l’ancien chef du

Parti canadien devenu Parti patriote, un tribun agnostique qui refusera

les sacrements jusque sur son lit de mort : Louis-Joseph Papineau.

Il n’est pas resté de texte de son discours, mais les

journaux de l’époque relateront qu’il fit un

fort vibrant éloge des institutions d’éducation

du Bas-Canada.

L’incorporation du collège Sainte-Marie fut votée

en troisième lecture et reçut la sanction royale le

10 novembre 1852.

Trente-sept ans plus tard, soit en 1889, le premier ministre John

A. MacDonald se félicitait de ce que l’Assemblée

du Canada-Uni ait adopté par une forte majorité la

loi d’incorporation du collège Sainte-Marie et déclarait

: « J’ai voté cette loi…et je n’ai

pas encore eu l’occasion de le regretter. Cette institution

a continué son œuvre utile. Nous n’entendons pas

formuler une seule plainte au sujet de son enseignement, nous n’entendons

pas dire qu’elle pervertit la jeunesse, qu’elle enseigne

des doctrines déloyales ou des doctrines de nature à

jeter le discrédit sur le collège. Nous entendons

dire, au contraire, que cette institution a continué, et

continue encore à sa mission, qu’elle remplit avec

succès. »

Richard L’Heureux, C. 62

Sources : Journal de Québec, 16 octobre 1852, Desjardins,

Paul, S.J. : Le Collège Sainte-Marie de Montréal –

La Fondation, Le Fondateur, Collège Sainte-Marie, Montréal

1940.

Remonter

Passons sur l'autre rive (Marc

3,35)

Jean Laramée, s.j., C. 23, décédé

à Saint-Jérôme, le 17 janvier 2006. Entré

chez les Jésuites en 1923. Il avait étérecteur

du collège Brébeuf de 1942 à 1947.

Roger Larose, C. 27, ancien doyen de la Faculté

de Pharmacie et Vice-doyen de l’Université de Montréal,

décédé le 6 novembre 2005.

Pierre Angers s.j., C. 29, décédé

à Saint-Jérôme en janvier 2006. Il avait été

professeur au collège.

Roger Charland, C. 30, ingénieur, décédé

à Montréal le 8 décembre 2005.

Henri Tranquille, C. 36, libraire, décédé

à Montréal le 20 novembre 2005.

Roger Bordeleau, C. 37, optométriste, décédé

à Montréal le 23 janvier 2006. Il était le

père de Daniel Bordeleau, C. 67.

François-J. Lessard, C. 38, courtier en

valeurs mobilières, décédé à

Montréal le 25 septembre 2005.

Gabriel Marcotte, c. 40, professeur à l’école

des Beaux-Arts de Montréal, décédé le

10 janvier 2005

Roderick Jodoin, C. 41, médecin, décédé

à Montréal le 3 janvier 2005.

Laurent-Robert Laporte, C. 41, prêtre, ancien

directeur de disciples d’Emmaüs, décédé

à Montréal le 25 novembre 2005.

René Reeves, C. 44, ingénieur, ancien

vice-président à Radio-Québec et professeur

de management à l’Université du Québec

à Gatineau, décédé à Montréal

le 2 octobre 2005.

André Labonté, C. 50, notaire, avocat,

ancien secrétaire de la Commission des droits de la personne

du Québec

J. G. Pierre Gauvin, C. 49, gestionnaire, décédé

à Ottawa le 12 décembre 2005.

François Hogue, C. 51, notaire, décédé

à Montréal le 3 décembre 2005.

Andé Paquin, C. 51, dessinateur et technicien

en architecture, décédé à St-Léonard

le 9 novembre 2005.

André-Marc Dauth, C. 54, notaire et professeur

à l’Université de Montréal, décédé

à Montréal le 30 septembre 2005.

Bertrand Malenfant, C. 57, décédé

en septembre 2005

Yves Jetté, C. 59, médecin, décédé

à Montréal le 2 juin 2005.

Noël Audet, écrivain et ancien professeur

de français au collège, décédé

à Saint-Mathieu-de-Beloeil le 29 décembre 2005.

Remonter

|