|

BULLETIN DES ANCIENS |

|

Extraits du Bulletin d'avril

2008

|

| |

Le

mot du président

| |

|

|

Quand on y tient !

Lors de sa présentation du bilan de 2007, notre trésorier, Jacques-Marie

Gaulin, faisait remarquer aux membres du conseil d’administration que

les dons représentaient 40% des revenus de l’Association.

Cela montre jusqu’à quel point les Anciens tiennent à ce que leur

Association vive! Sans cette «contribution volontaire», l’Association

survivrait à peine! En maintenant la cotisation à un niveau raisonnable,

nous la gardons à la portée de tous, mais seul le «surplus» apporté par

les dons rend possibles la publication du bulletin et la tenue de la

Fête annuelle.

|

Les 447 Anciens qui ont payé leur cotisation en 2007, 280, soit 62,5%,

ont ajouté un don à

leur cotisation.

Ces dons sont la planche de salut de l’Association : la suite de l’histoire vous appartient !

Le président, Émile Robichaud

|

Remonter

Fête annuelle des anciens

Fête annuelle des Anciens,

le lundi 5 mai 2008,

au Gesù, 1200, rue de Bleury à Montréal

L’Association maintient le retour de la fête annuelle en mai, qui lui a valu une excellente

participation en 2007. Cette année, la fête annuelle aura lieu le lundi 5 mai !

Profitez de cette occasion de revoir vos confrères et consoeurs voire d’anciens professeurs

dans une ambiance joyeuse et décontractée. Inscrivez donc ce rendez-vous à

votre agenda et invitez d’autres membres de votre conventum à se joindre à vous.

Programme:

• 15 h 30 • Inscription

• 16 h 30 • Messe à l’église

• 17 h 15 • Assemblée générale à la salle d’Auteuil

• 18 h 00 • Réception

|

Remonter

Vie des conventums

L’année 2007 fut une année faste pour les réunions de conventums, avec un total

de six réunions, ce qui témoigne de l’intérêt soutenu des Anciens de se retrouver entre

collègues pour partager leurs souvenirs de collège, mesurer le chemin parcouru.

Les textes et photos qui suivent relatent les réunions des conventums 48, 49, 55, 59 et 62

qui se sont réunis en 2007 et celle du conventum 50 qui s’est réuni en mai 2006. Le site

Internet de l’Association présente d’autres photos (en couleur) des réunions de conventums.

|

Conventum 48

L’automne dernier, par une belle fin de matinée,

plusieurs Anciens se sont donné rendez-vous

pour déjeuner au Manège militaire des

Hussards, avenue de la Côte-des-Neiges.

L’immeuble a des murs entiers tapissés de photographies

de soldats et d’officiers ayant fait la

guerre de 39-45 et celle de 14-18.

Nous étions tous à déambuler dans ce bâtiment

vétuste, aux marches d’escalier usées qui

nous rappelait notre vieux collège Sainte-

Marie que nous fréquentions dans les années

40. Plus de 60 ans!

Pourtant, tout le monde était en forme, bon

pied, bon oeil. Surprenant quand même. Ou alors,

ces rencontres annuelles nous rajeunissent.

À l’heure du lunch, au surplus délicieux,

digne des meilleures tables de Montréal, avec

entre autres, un plat de saumon succulent, tout

le monde se mit à parler. On aurait pensé entendre

des blagues, des anecdotes, mais c’est

de nos professeurs dont les gens parlaient

surtout: Jean-Louis Brouillé, Maurice Vigneau, Émile Cambron, Bernier, Rancourt, Gareau,

Taché, St-Laurent. On pourrait tous les nommer.

Tous ces hommes étaient formidables,

admirables. Et puis, certains d’entre nous se

sont mis à les imiter. C’était tellement drôle.

Mais triste à la fois, puisqu’ils sont tous

disparus. Souvenirs, nostalgie.

Après avoir bien mangé et bien bu, nous

nous sommes promis de nous revoir en octobre

2008, pour le 60ième.

Mais tous n’y seront pas. Robert Pâquet et

Jean-Guy Nadeau, deux confrères que je connaissais

bien et que j’aimais beaucoup nous ont

quittés. Allez, la vie est ainsi faite.

Jean-Jacques Charette, C. 48 |

Conventum 49

Conventum 1950

Le conventum 50 se réunissait en mai 2006 au

restaurant «Les Infidèles» pour la première fois

depuis leur 50ième anniversaire. Un conventum

vigoureux puisqu’il rassemblait 34 anciens!

Chapeau aux organisateurs et en particulier à

Gilles Lavigueur pour cette réussite!

|

|

| C. 50 : Yves Lefebvre, Jean-Jacques Croteau et Jacques Beaudoin |

C. 50 : Maurice Lagacé et François Aquin |

|

|

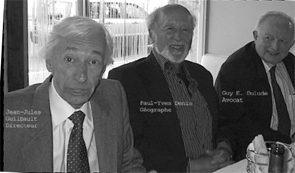

| C. 50 : Jean-Jules Guilbault, Paul-Yves Denis et Guy-E. Dulude |

C. 50 : Gilles Lavigueur et Jacques Simard |

|

Conventum 1955

C’est au restaurant La Gaudriole, comme

d’habitude, qu’une trentaine de membres du

Conventum 55 se sont réunis, le 3 octobre

dernier, pour leur rencontre annuelle. Cette

année, c’est Robert Burns, le secrétaire du Conventum,

qui, généreusement, a bien voulu se

charger de l’organisation, aidé de Jean-Cléo

Godin et d’André Kuzminski. Le grand nombre

d’Anciens présents atteste incontestablement de

son sens de l’organisation bien connu (…)

Encore une fois, tous les participants ont

souligné combien il était agréable non seulement

de ressasser de vieux souvenirs, mais également de partager des expériences de vie.

Quel plaisir, par exemple, pour un amateur

d’opéra comme moi, de découvrir qu’Yvan

Whissel et Jacques Raîche partagent la même

passion et de pouvoir discuter avec eux des

oeuvres et des chanteurs que nous avons eu

l’occasion de voir et d’entendre! Cela nous

permet de découvrir de nouveaux aspects à des

visages que nous croyions bien connaître.

|

|

| C. 55 : Origène Grenier s.j., Louis Bernard et Jean Cléo Godin |

C. 55 : Yvan Whissell, Jacques Raîche et Jean-Guy Proulx |

|

|

| C. 55 : Claude Leblanc, Claude Leduc, Albert Melançon, Guy

Drouin et Jean-Denis Clairoux |

C. 55 : René Roy, René Doucet et Pierre Martin |

(…)Après un moment de recueillement pour

rappeler le décès de Raymond Vézina, d’Oscar

Dufresne et du père Gérard Delisle, s.j., j’ai

souligné que notre ancien professeur de Méthode,

le père Origène Grenier, s.j., qui nous

faisait encore une fois le plaisir de sa présence,

avait célébré le 15 août dernier son 60e anniversaire

de prêtrise. Tous se sont réjouis de constater que le père Origène semblait avoir trouvé la Fontaine de Jouvence et qu’il restait

aussi vif d’esprit que du temps du Collège.

Espérons que nous pourrons le compter parmi

les convives encore de nombreuses années.

Et après de joyeuses agapes, tous se sont

bien promis de se revoir l’automne prochain.

Nul doute qu’ils seront tous fidèles à leur

promesse, comme ils l’ont été cette année.

Louis Bernard, C. 55

|

Conventum 59

Les Anciens du C. 59 continuent d’être fidèles à leur rendez-vous annuel. Le rendez-vous

d’automne, bien pensé et organisé par notre

confrère Jacques D. Girard, a normalement

lieu dans ce «no man’s land» du calendrier qui

se situe entre la rentrée de septembre et les

Fêtes de fin et de début d’année. Les retrouvailles

2007 se sont donc déroulées le mercredi

14 novembre.

Nous étions, ce jour-là, 19 réunis à N.-D.-G.

chez Jacques D. pour l’apéro. Comme en témoignent

les photos qui accompagnent ce reportage,

nous en avons profité pour deviser

dans la bonne humeur sur nos devenirs respectifs,

tout en savourant ce moment privilégié qui

nous permet de nous revoir à intervalles

réguliers.

Cette rencontre, en particulier, a permis aux

deux cousins Laurendeau et Perrault de se retrouver,

eux qui ne s’étaient pas vus depuis

2000. Était également présent notre confrère,

le juge Marc Gagnon, qui avait fait le trajet

depuis Matane pour venir passer quelques

heures avec nous et ainsi pouvoir, tant qu’à

y être, siéger à Montréal. Les conversations,

joyeuses, animées et parfois sérieuses, se sont

ensuite poursuivies dans un restaurant de la rue

Sherbrooke Ouest autour d’un souper bien

arrosé des vins que chacun apportait pour

l’occasion.

Fait à noter, on retrouvait, parmi les 19 Anciens

présents, dix des 14 confrères qui se

voient plus souvent durant l’année au sein du

groupe Autour d’un piano. Les trois dernières

rencontres de ce groupe ont eu lieu respectivement à Montréal, chez François Cousineau; à

Repentigny, chez Renault Gaudet; et à Notre-

Dame-du-Portage, chez Michel Perrault. Ces

rencontres donnent lieu à des échanges qui

nous permettent de mieux nous connaître, par

exemple, en faisant écouter et en commentant

nos choix musicaux ou en parlant de nos oeuvres

de peinture préférées, deux des thèmes de

nos récentes réunions.

Michel Perrault, C. 59

|

|

| C. 59 : Marc Valois, Pierre Saint-Laurent et Pierre Angrignon |

C. 59 : Jacques D. Girard, Renault Gaudet, Roger Bourdages

et Jean Ruest |

|

|

| C. 59 : Pierre Duguay, Yves Laurendeau, Michel Perrault,

Jacques Vallée, Marc Gagnon et Pierre Saint-Laurent |

C. 59 : Jean Ruest, Jacques Grenier et Pierre Angrignon |

|

Conventum 62

C’est au splendide Restaurant Hélène-de-

Champlain que les Anciens du Conventum 62

se sont donné rendez-vous pour souligner, le

19 octobre 2007, le 45e anniversaire de leur

promotion. Le Conseil avait choisi cette fois

une réunion entre hommes, laissant les conjointes

seules à leurs occupations, afin d’avoir

les coudées franches pour se remémorer leurs

bons et mauvais coups. (…)

Nous arrivons donc au restaurant avec une

certaine appréhension bientôt remplacée par la

joie de retrouver les copains avec qui nous

avons partagé, sous la houlette de nos maîtres

jésuites, ces années d’apprentissage du latin et

du grec, d’initiation aux sciences, d’ouverture

au sens de l’histoire, et d’expériences formatrices

dans le théâtre, les sports, le scoutisme,

le journal et la vie politique.

Dans son mot de bienvenue, le président

Louis Fournier redit sa joie de nous revoir

aussi nombreux et, comme pour prendre la

mesure des années écoulées, lit une lettre du

Gray Rock’s Inn datée du 5 avril 1962 dans

laquelle on peut constater quelles dépenses

folles nous avons faites lors de notre fête de

Conventum. (...)

Michel Bourgault a rappelé que l’Association

des Anciens compte sur ses membres pour

assurer sa vitalité. Les Anciens du C.62 sont

sans doute nombreux à avoir pris leur retraite

depuis 5 ans. D’autres feront ce pas durant les

prochaines années. Il est important de songerà ce que l’engagement au service des autres

peut faire non seulement pour l’Association

elle-même, mais aussi pour son bien-être personnel.

Michel présenta ensuite un à un les artisans

et animateurs du site Internet de

l’Association. Une ou deux réunions par année,

un bon esprit d’équipe et les talents de chacun

habilement exploités suffisent pour faire fonctionner

le site.

Louis Fournier a mentionné, avec regret,

dans son mot de bienvenue, que quelques confrères

sont décédés depuis notre rencontre du

40e: Jean Blanchet, Normand Joyal, Ronald

Ferland et Jean-Pierre Bélanger. Ces départs et

bien d’autres signes nous donnent à penser

qu’il nous faut vivre intensément le moment

présent, en essayant de discerner, à travers lesévénements bons et mauvais de notre temps,

les signes d’un monde nouveau – espérons

meilleur! - qui se construit sous nos yeux

.

Michel Bourgault, C. 62 |

Remonter

Le Collège Sainte-Marie : aux origines du projet.

S’il est bien connu que le collège Sainte-Marie

a ouvert ses portes en 1848, le projet d’un collège

jésuite à Montréal remonte à bien plus loin

dans le temps, à une époque où il n’y avait

encore aucun établissement d’enseignement

secondaire à Montréal.

Dès le XVIIième siècle, sous le Régime

français, les Jésuites avaient tenté d’établir

un collège à Montréal. En 1693, le Père

Chauchetière entreprit d’y enseigner le latin, la

marine, les fortifications et les mathématiques à

un groupe de 12 à 15 élèves. Toutefois, ce collège

embryonnaire allait fermer avec le départ

de son initiateur en 1694. Ce n’est que vers

1727 qu’un groupe de citoyens montréalais

adressera au gouverneur Beauharnois une requête à l’effet de créer un collège destiné à

former les jeunes gens, et qui aurait été dirigé

par les Jésuites. Cette requête fut refusée par le

ministre Maurepas et une autre demande semblable

adressée en 1731 connut le même sort.

Pendant toutes ces années, les jeunes Montréalais

devaient donc se rendre à Québec pour

recevoir une éducation secondaire. Et il fallut

attendre jusqu’en 1773 pour qu’un nouveau projet

soit relancé. Hélas, cette même année 1773,

le Pape Clément XIV supprimait la Compagnie

de Jésus, et c’est aux Messieurs de Saint-

Sulpice qu’il reviendra d’installer leur collège

dans le château de Vaudreuil…

Par ailleurs, c’est aussi grâce à un monsieur

de Saint-Sulpice que s’amorcera plusieurs années

plus tard le retour des Jésuites au Canada,

et par la suite la fondation du collège. En 1839,

25 ans après que le Pape Pie VII ait restauré

la Compagnie de Jésus, le Supérieur du Séminaire

de Montréal, M. Vincent Quiblier, invite

le Jésuite Pierre Chazelle, recteur du Collège

St. Mary’s au Kentucky, à venir prêcher une retraite

sacerdotale à Montréal (M. Quiblier avait

eu le Père Chazelle comme professeur de Rhétoriqueà Montbrison). Le Père Chazelle accepteet se laisse convaincre pendant sa visite ici de

l’opportunité d’un collège jésuite à Montréal. Il

consent même à parler de l’idée au Général des

Jésuites et sera à Rome en 1841 au moment où

Mgr Bourget, nouvel évêque de Montréal vient

demander des Pères au Général des Jésuites, le

Père Roothan. Celui-ci acquiesce à la demande

de Mgr Bourget et charge le Père Chazelle de

recruter en France des Jésuites pour le Canada.

C’est ainsi que le Père Chazelle s’embarque le

24 avril 1842 à la tête d’un groupe d’ecclésiastiques

comprenant cinq autres missionnaires

jésuites, trois frères coadjuteurs et quatre prêtres

séculiers. Parmi ces pères jésuites figure le Père

Félix Martin, futur fondateur du collège. Le 31

mai 1842, les Jésuites sont de retour à Montréal,

42 ans après le décès du Père Casot, dernier Jésuite

arrivé au Canada sous le Régime français.

La fondation d’un collège jésuite est la priorité

du Père Chazelle et le premier choix qui lui

est proposé est de l’établir dans un collège qui

existait déjà, le Collège de Chambly. Mais

l’établissement est déficitaire, les communications

y sont difficiles pendant certaines périodes

de l’année et le Père Chazelle refuse. Entretemps,

le groupe des Jésuites qui logeait à

l’évêché de Montréal, alors sur la rue Sainte-

Catherine près de Saint-Denis, s’établit à

Laprairie dont le curé, l’abbé Power, vient d’être

nommé évêque de Toronto. Les habitants de

Laprairie se mobilisent alors pour convaincre le

Père Chazelle d’établir chez eux le collège

jésuite. Celui-ci est vite gagné à leur cause

et essaie, mais en vain, d’obtenir l’accord de

Mgr Bourget.

Finalement, Mgr Bourget renonce à confier

aux Jésuites le collège de Chambly où il entend

plutôt créer une école normale. Il a refusé aux

citoyens de Laprairie le collège qu’ils réclamaient

mais les assure tout de même que

les Jésuites continueront de leur prodiguer «leurs soins». À ce moment, c’est clairement àMontréal qu’il veut voir s’implanter un nouveau

collège jésuite. Il propose alors au Père Chazelle

de prendre en charge une école primaire située

près de l’église St-Jacques. Celui-ci s’y oppose,

gratuite en établissement payant.

Mgr Bourget et le Père Chazelle n’arriveront

pas à se mettre d’accord. Entretemps, le Père

Chazelle a été invité à prêcher des retraites

sacerdotales à Québec et à Toronto, ce qui lui

vaudra d’autres propositions. Mgr Turgeon de

Québec propose de confier aux Jésuites le collège

de Nicolet, tandis que Mgr Power souhaite

créer un collège à Toronto, et une mission

auprès des autochtones de Sandwich (Windsor).

Cette dernière proposition recevra l’assentiment

du Père Chazelle, en avril 1843. Enthousiasmé

par les missions auprès des «sauvages», il s’y

fixe lui-même en 1844 et y restera jusqu’à sa

mort survenue en septembre 1845.

Le départ vers Sandwich du Père Chazelle

oblige les Jésuites de Montréal à nommer un

nouveau Supérieur. Ce sera le Père Félix Martin

qui entre en fonction le 31 juillet 1844. Le projet

du collège jésuite à Montréal vient de franchir

une nouvelle étape (à suivre).

Bernard Downs, C. 59

Source : Desjardins, Paul : Le Collège Sainte-Marie de

Montréal

– La Fondation – Le Fondateur, Collège Sainte-

Marie, 1940. |

Remonter

Et les fameux bulletins ?

Bizarre quand même que cette obsession de la

mesure qu’illustre bien toute la pénible

querelle des bulletins. Comment savoir ce que

les enfants savent ? Jacqueline de Romilly

nous rassure : «(...) il n’est pas nécessaire que

les souvenirs remontent jusqu’à la conscience

pour exercer leur influence. Et voilà alors ce

monde intérieur qui se multiplie à l’infini,

grâce au trésor caché des souvenirs oubliés.

Une dimension nouvelle apparaît, et des

richesses nouvelles s’ouvrent à nous.»*

On ne peut mieux définir l’éducation humaniste.

Et malgré ce qu’en pensent les esprits

étroits, les choses qu’ils croient «apprises inu

tilement parce que si vite oubliées»... ne sont

pas oubliées: parce que «Les savoirs oubliés

sont passés en nous en éveillant certaines

émotions: la voie reste ouverte pour toujours à

des réactions de même type, affectives ou

morales»*.

Voilà bien ce que les bulletins scolaires ne

mesureront jamais...

Émile Robichaud

* Jacqueline de Romilly, Le Trésor des savoirs oubliés,Édition de Fallois, 1998, publié aussi dans Le Livre

de Poche |

Remonter

En Bref

Georges Leroux, C. 61, s’est vu décerner le prix de la revue Études françaises, pour son livre Partita pour Glenn

Gould, publié par les Presses de l’Université de Montréal. Ce prix s’accompagne d’une bourse de 5 000 $.

Louis Balthazar, C. 48, a été nommé officier de l’Ordre national du Québec. |

Remonter

Jacques Hébert, le rebelle aux multiples causes..

La fête du 150ième anniversaire fut probablement

une des rares apparitions de Jacques Hébert, à des

réunions de l’Association des Anciens. Il semblait

alors heureux d’y échanger avec ses collègues du

Sainte-Marie, et on s’étonnait un peu de le voir deviser

avec des confrères qui avaient largement passé

l’âge de la retraite, ce jeune à qui une vie d’engagement

avait donné une allure d’éternel combattant.

S’il était bien connu pour le soutien très actif et

constant qu’il apportait depuis des années aux organismes

qu’il avait fondés : Katimavik et Jeunesse

Canada Monde, pour les causes qui lui étaient

chères, telles la démocratie, les droits et libertés, ce

qui mérite largement d’être retenu est son association

au monde du livre à la fois comme écrivain et

comme éditeur.

|

Jacques Hébert C.41 |

À la fin de ses études, Jacques Hébert entreprendra

de longs voyages de découverte à travers le

monde, dont il allait tirer des livres écrits d’une

plume alerte, dans un style vif et clair, révèlant un

homme déjà très attentif au monde qu’il découvre, et

devenus aujourd’hui objets de collection : Autour

des trois Amériques, Autour de l’Afrique, Aventuresautour du monde…. Ces expériences de voyage, en

lui ouvrant les yeux sur d’autres pays, d’autres cultures,

contribuèrent à faire de lui un homme profondément

engagé dans la lutte pour la liberté et la

démocratie. Le jeune écrivain critiquera la société

québécoise de l’époque duplessiste dans des publications

comme Vrai et Cité Libre. Il s’implique dans

l’édition pour publier son livre Coffin était innocent

refusé par les éditeurs de l’époque et fonde les Éditions

de l’Homme puis, quelques années plus tard,

les Éditions du Jour. Au cours de ces années turbulentes

marquées par la fièvre nationaliste et des

luttes politiques, Jacques Hébert allait éditer de

nombreux auteurs dont les opinions étaient souvent à l’opposé des siennes. Toujours, le respect de la

liberté et la fraternité qui transcendait les conflits

idéologiques et politiques préservait un climat de

respect mutuel entre lui et les auteurs.

On connaît généralement mieux le reste de sa vie,

la fondation de Jeunesse Canada Monde, de Katimavik,

ses activités comme sénateur, qui faisaient

de lui certainement le membre le plus turbulent du

Sénat. Jusqu’à la fin, il restera fidèle à lui-même,

bouillant, énergique ! S’il ne fut pas toujours indulgent

vis-à-vis ses anciens maîtres jésuites, comme

tant des plus célèbres élèves des bons pères, il

demeurera certainement l’un des plus fidèles à

l’esprit des Jésuites, par sa persistance à «travailler

sans chercher le repos, à combattre sans souci des

blessures».

Richard L’Heureux, C. 62

|

Remonter

Marcel Saint-Germain, le Cynique éclectique.

En 1998, la fête du 150ième anniversaire du collège

nous avait donné le plaisir de revoir sur la scène du

Gesù ce comique hors du commun que fut Marcel

Saint-Germain. C’était pour lui un retour aux

sources, sur les lieux mêmes où il était monté sur

les planches lors des mémorables soirées Parascos,

avec les Marc Laurendeau, François Cousineau,

André Dubois, Denis Arcand, Stéphane Venne,

Michel Provost et autres.

L’importance que le collège donnait aux arts d’interprétation

allait favoriser l’éclosion de ce grand

talent qui excellait dans le comique, comme dans

les autres genres de la scène. Mais ce sont ses

prestations lors des fameuses soirées Parascos, qui

allaient déterminer son parcours.

Au moment où il entreprend ses études de droit à

l’Université de Montréal, ses anciens confrères des

Parascos qui l’y avaient précédé montaient des spectacles

tels que le Ciné-Cabaret et Marcel les rejoindra

sur la scène. Il fait même une apparition dans le

film «Seul ou avec d’autres». De ce groupe de brillants

artistes venus de Sainte-Marie allait émerger

l’équipe des Dubois, Laurendeau, et Saint-Germain,

qui avec Serge Grenier, se produira pour la première

fois en 1961 au Centre social de l‘Université de

Montréal, sous le nom des «Cyniques».

|

Marcel Saint-Germain, C. 58 |

Le succès fut tel que Marcel Saint-Germain qui

professe déjà comme avocat dans la firme PouliotMercure, décide d’embarquer à temps complet dans

l’aventure et quitte ce travail difficilement compatible

avec une carrière à la scène. Les Cyniques iront

de succès en succès pendant plus de dix ans. Aux

spectacles et émissions de télévision s’ajouteront

des disques et la participation du groupe au film de

Jacques Godbout, IXE-13. Dans toutes ces manifestations,

Marcel Saint-Germain fera valoir ses immenses

dons de comique naturel, aidé par une

remarquable voix de ténor. Sa capacité de dérider les foules s’appuyait sur une culture très étendue,

nourrie par des lectures abondantes et variées ainsi

qu’un grand appétit de connaître qui le mènera à une

maîtrise en sciences politiques une fois que les

Cyniques auront mis fin à leurs activités au début

des années 70.

Alors que les trois autres ex-Cyniques allaient

poursuivre leur carrière dans le domaine des communications,

Marcel Saint-Germain choisissait une

autre voie et entrait au service des communications

de Bell Canada. Après avoir pris sa retraite, il

retournera quelque temps dans l’univers de l’humour,

en devenant chercheur de talents pour le Festival «Juste pour rire» et entreprendra des études

en histoire de l’art. Son esprit fin servi par une

mémoire remarquable faisait de lui un homme au

commerce des plus agréables, regretté par ses amis

et collègues. Les Anciens perdent en lui un de leurs

plus attachants confrères.

Richard L’Heureux, C. 62,

avec la collaboration de

Marc Laurendeau, C. 57 |

Remonter

Passons sur l'autre rive (Marc

3,35)

Louis-Phillippe De Grandpré, C. 33, avocat,

juge à la Cour Suprême, bâtonnier de Montréal

et du Québec, président de l’Association du

Barreau canadien, décédé à Saint-Lambert

le 24 janvier 2008.

André Vigneault, C. 38, père spiritain, décédé

à Montréal le 6 janvier 2008.

Jacques Hébert, C. 41, journaliste, écrivain, éditeur, sénateur, mort à Montréal le 6 décembre

2007.

Georges-Henri Blouin, C. 42, diplomate,

décédé à Ottawa le 27 décembre 2007.

Roland Gougeon, C. 44, représentant commercial,

décédé à Montréal le 30 décembre 2007.

Jacques Leclerc, C. 45, prêtre séculier, décédé

à Montréal le 26 février 2008.

Paul-H. Giguère, C. 47, médecin pédiatre,

décédé à Montréal le 27 janvier 2008.

Léon Trudeau, C. 47, gynécologue-obstétricien,

décédé à Montréal le 25 décembre 2007.

Robert Pâquet, C. 48, psychologue, décédé à

Repentigny le 17 décembre 2007.

Pierre-Yves Toupin, C. 48, pharmacien, décédé

à Montréal le 21 janvier 2008.

Marcel Lapointe, s.j., C. 50, ancien professeur

d’art au Collège Brébeuf et au Centre de créativité

du Gesù, décédé à Montréal le 18 février

2008.

Marcel Lefebvre, C. 50, chimiste, décédé à

Shawinigan le 24 janvier 2008.

Robert Carle, C. 54, pédiatre, décédé à Montréal

le 2 avril 2008.

Yvon Gravel, C. 54, médecin-anesthésiste,

décédé à Montréal le 12 décembre 2007.

François-Michel Gagnon, C. 56, juge à la

Cour du Québec, décédé à Montréal le

4 mars 2008.

Michel Prud’homme, C. 57, médecin néphrologue,

décédé à Montréal le 14 mars 2008.

Gilles La Boissière, C. 58, professeur, décédé

à Montréal le 21 décembre 2007.

Marcel St-Germain, C. 58, avocat, politologue,

membre du groupe des Cyniques, décédé

à Brossard le 27 décembre 2007.

Pierre Leroux, C. 59, professeur, décédé

à Montréal le 9 mars 2008.

Gérard Boudreau, C. 65, directeur des

ressources humaines, décédé à Mississauga le

24 juillet 2007.

Robert Flahiff, C. 65, juge, décédé à Montréal

le 17 décembre 2007.

Jean-François Paulhus, C. 67, réviseur, décédé

à Montréal le 10 septembre 2007.

|

Remonter

|

| |

|

|